27 Mai La crise de la reproduction sociale (extrait)

Extrait d’une entrevue avec SILVIA FEDERICI

Par LOUISE TOUPIN

Publié le 27 mai 2020

Dans cet entretien accordé à Louise Toupin en 2013, la théoricienne et militante féministe, Silvia Federici, revient sur la pertinence stratégique de la revendication d’un salaire pour le travail de reproduction sociale et se prononce sur l’évolution des féminismes depuis les années 1970. D‘abord publié en annexe de l’ouvrage Le salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale (1972-1977), nous vous en proposons un extrait au moment de sa réédition sous le titre La crise de la reproduction sociale, aux Éditions du remue-ménage, livre dans lequel il est accompagné d’une entrevue avec Mariarosa Dalla Costa. — VS

Croyez-vous que les analyses du salaire au travail ménager sont toujours pertinentes aujourd’hui ? Et comment pourrait-on les actualiser ?

Oui, je les crois toujours pertinentes, et pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est clair que la première tâche à entreprendre dans chaque lutte est celle d’adopter des programmes qui peuvent unir les gens, qui puissent les rassembler et ébranler les hiérarchies fondées sur la division du travail. C’était là — hier comme aujourd’hui — l’importance stratégique de la stratégie du salaire au travail ménager, car le travail domestique, le travail de reproduction, est une question qui affecte toutes les femmes et peut dès lors constituer un terrain de recomposition politique entre nous.

Ensuite, la perspective du salaire au travail ménager est toujours pertinente en raison du fait que la réorganisation capitaliste du travail, que nous avons connue dans les années 1980 et 1990 (reaganisme, thatchérisme, néolibéralisme, mondialisation), a résulté en une attaque directe aux ressources publiques consacrées à la reproduction (santé, éducation, conditions de travail, etc.), ce qui a produit une crise très importante de la reproduction.

Troisièmement, la sphère du travail non payé, au lieu de se voir réduite, s’est considérablement élargie durant ces deux décennies. Nous avons en effet assisté à la réapparition de conditions de travail semblables à l’esclavage, même dans les pays industrialisés, avec la prolifération de sweatshops, le passage du welfare au workfare, le développement d’un régime d’incarcération de masse aux États-Unis, où le travail des prisonniers est souvent approprié, la superexploitation, la criminalisation des immigrants sans-papiers et le déploiement dans le « tiers-monde » des programmes food for wages1. Plus que jamais, le travail non payé et la dévalorisation de la force de travail — qui est la dévalorisation de nos vies elles-mêmes — sont une composante essentielle du développement capitaliste. La politique du salaire au travail ménager est donc encore actuelle.

Aujourd’hui toutefois, la perspective du salaire au travail ménager doit avoir une base plus large. Il ne s’agit pas de demander seulement que le travail ménager soit payé, mais aussi de réclamer que d’autres moyens de reproduction soient moins sujets aux manipulations monétaires : des maisons, des services de santé, des espaces communautaires, des jardins urbains communautaires où les gens peuvent, s’ils le désirent, semer et récolter.

Partout, la lutte autour de la reproduction est une lutte pour la réappropriation de la terre et aussi pour le contrôle du territoire. La question de la terre dans toutes ses dimensions est fondamentale. La terre, l’eau, l’air, la mer, ainsi que la santé et l’éducation, doivent être considérés comme des biens communs, non sujets à la logique marchande.

Que pensez-vous de l’évolution du féminisme aujourd’hui ?

Il n’y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Avec l’intervention des Nations Unies dans la politique féministe, on a assisté à une tentative d’institutionnaliser le mouvement afin de désamorcer et de neutraliser ses luttes et son potentiel subversif. On a assisté aussi à une tentative de redéfinir le programme féministe pour le rendre compatible avec le programme néolibéral. Depuis 1975, à partir de la Conférence de l’ONU sur les femmes à México, les Nations Unies ont tenté de délégitimer tout féminisme qui n’était pas compatible avec les besoins du capital international, de la même façon que les Nations Unies ont tenté de dominer le mouvement anticolonial dans les années 1960, en s’assurant que la décolonisation soit compatible avec les besoins des pouvoirs ex-coloniaux et des États-Unis.

Avec ses conférences mondiales sur les femmes, l’ONU a créé ce qu’on appelle le « féminisme mondial » (global feminism), c’est-à-dire une catégorie de féministes croyant avoir le droit de définir ce que les femmes veulent, ce qu’est le programme du féminisme, ce qu’est une « revendication légitime » et ce qui n’en est pas.

En même temps, le féminisme s’est internationalisé. Son champ de bataille s’est déplacé au plan international. Et il existe aujourd’hui un mouvement féministe, ce qu’en Amérique latine on appelle le « féminisme populaire », qui s’est formé en réponse à la libéralisation de l’économie mondiale et qui a grandi à l’extérieur des contraintes institutionnelles de l’ONU, créant des formes de reproduction en dehors du marché et de l’État. C’est ça pour moi le vrai féminisme. Je pense, par exemple, aux mouvements de femmes au Chili, en Argentine, au Pérou qui, dans les années 1980 et 1990, ont construit des formes de reproduction orientées vers l’autosubsistance, et organisées d’une façon collective.

Toutefois, le féminisme institutionnel a fait beaucoup de dommages à mon avis, parce qu’il a neutralisé le potentiel subversif du mouvement féministe et a créé un féminisme d’État qui a servi à confondre et à désarmer beaucoup de femmes. Pour le « féminisme mondial », les problèmes ne sont plus, ou pas principalement, les politiques qui découlent du développement mondial du capitalisme et leurs effets sur les femmes, mais le fait que les femmes payent un prix « disproportionné » par rapport aux hommes en raison de la restructuration de l’économie mondiale.

Pourriez-vous expliquer davantage ce dernier point ?

Je veux dire que pour le « féminisme mondial » (ces féministes qui suivent le programme politique de l’ONU), le problème n’est pas le développement capitaliste et la recolonisation qui découle de la restructuration de l’économie mondiale. Le problème réside plutôt dans le fait que les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont imposé un « fardeau inégal » à des femmes. On présume que si les femmes et les hommes souffraient également, l’ajustement structurel et la mondialisation de l’économie seraient plus acceptables. Leurs principales préoccupations sont les relations de genre considérées surtout dans le contexte de la famille, mais hors des rapports capitalistes. J’ai expliqué cela plus amplement dans un article qui maintenant est inclus dans Revolution at Point Zero2.

Est-ce que le féminisme « occidental » a joué un rôle dans cette évolution ou cette récupération ?

C’est certain. Les mouvements féministes européens et américains y ont joué un grand rôle. Mais il ne faut pas parler du féminisme « occidental » comme s’il constituait quelque chose d’uniforme et de monolithique. Il faut préciser que, lorsqu’on parle de féminisme occidental, on parle du féminisme libéral, qui a une grande visibilité parce que c’est le seul que les médias et le système politique institutionnel reconnaissent. En raison de l’activité de ce féminisme libéral, qui s’est intégré à la politique des Nations Unies, toute lutte anticapitaliste est désormais exclue du mouvement officiel des femmes.

Le « féminisme mondial » se réduit à une question de droits et à une lutte pour l’égalité de salaire et de conditions de travail. Mais nous avons pu constater que l’intégration dans l’organisation du travail salarié ne peut constituer un facteur d’émancipation économique et politique, même s’il s’agit d’une nécessité économique.

Nous avons vu que l’entrée en masse des femmes dans les lieux de travail salarié leur a donné plus d’autonomie à l’égard des hommes, mais a peu changé les conditions du travail. Par exemple, dans la plupart des lieux de travail, il n’y a pas de garderies. Il n’y a eu aucune réduction des heures de travail, au contraire. On reconnaît aujourd’hui que les lieux de travail salarié sont encore organisés comme si tous ceux et celles qui y travaillent avaient une femme à la maison. Aux États-Unis, il n’y a même pas de congés de maternité, ils doivent être négociés avec chaque employeur. C’est dire que les femmes doivent oublier leur genre pour occuper un travail salarié.

Extrait d’un entretien publié dans :

Mariarosa Dalla Costa, Silvia Federici et Louise Toupin. La crise de la reproduction sociale, Montréal : les éditions du Remue-ménage, 2020

et auparavant en annexe de Louise Toupin, Le salaire au travail ménager : chronique d’une lutte féministe internationale (1972-1977), Montréal : les éditions du Remue-ménage, 2014.

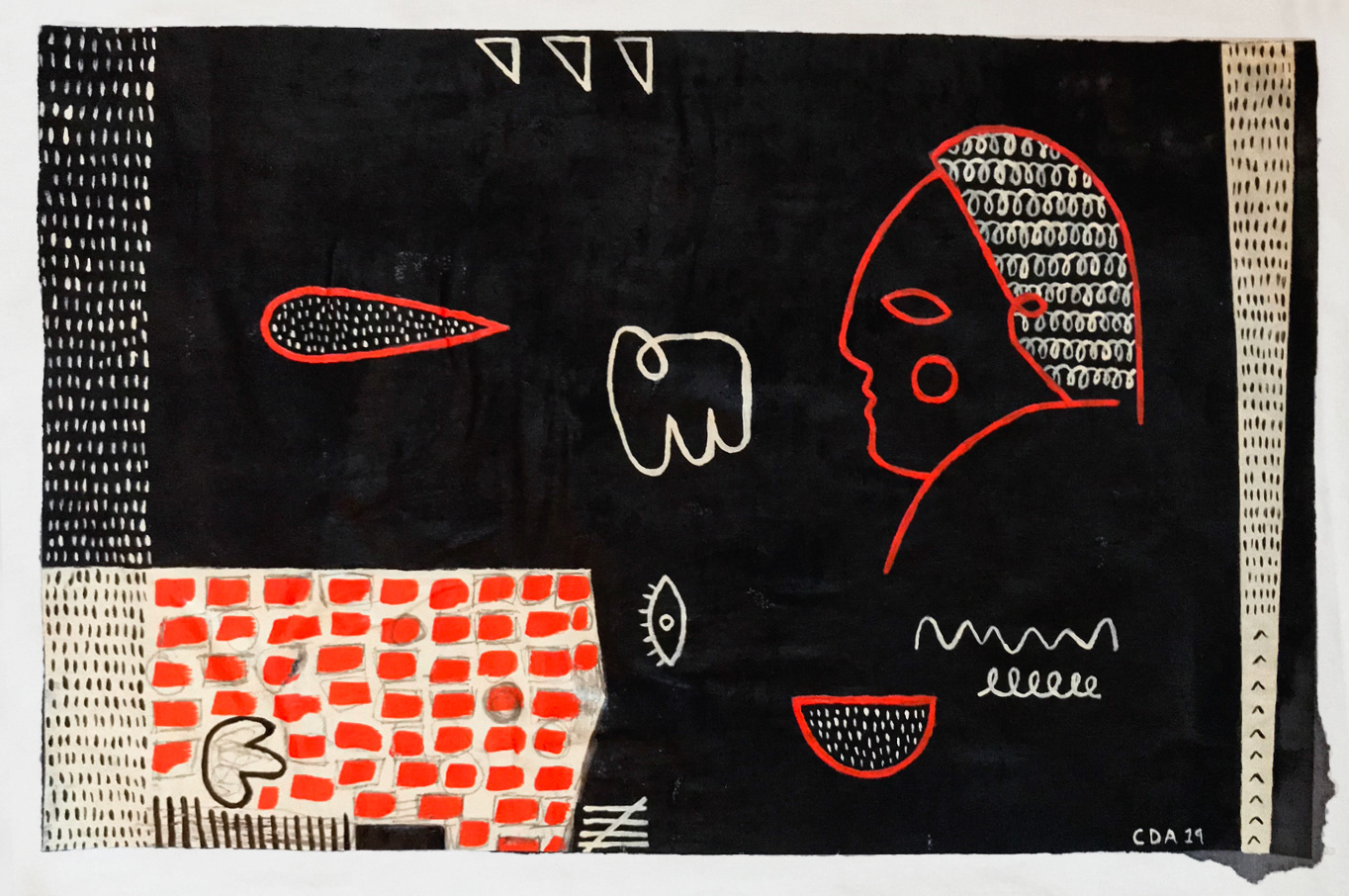

Les illustrations sont tirées de l’oeuvre Les amours incohérentes de Catherine D’Amours.

NOTES

1. Il s’agit d’un programme géré par USAID (l’Agence américaine de développement international) et appliqué dans beaucoup pays d’Afrique et d’Amérique du Sud, qui consistait à payer les travailleurs non pas avec un salaire en argent, mais avec de la nourriture.↩

2. Il s’agit de «Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail», dans Silvia Federici (2016), Point zéro: propagation de la révolution, Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2012, p. 103-120. ↩