06 Fév Afficher le travail

Par KARINE SAVARD

Publié le 7 février 2022

Pour gagner ma vie, je conçois des affiches de films. En tant qu’artiste et chercheuse, je développe par ailleurs une réflexion sur mon propre statut de travailleuse autonome dans l’industrie culturelle en détournant des dispositifs de présentation publicitaire (vitrines, panneaux d’affichage, palissades de chantier, etc.) à des fins artistiques. L’installation Afficher le travail s’inscrit dans le prolongement de cette réflexion. Dans le cadre de ce projet, j’ai conçu une série d’affiches basées sur des œuvres vidéos sélectionnées au sein de la collection du centre d’artistes Vidéographe, où j’ai effectué une résidence de recherche et de commissariat en 2020-2021. Réalisées principalement durant les années 1970 et 1980, ces vidéos documentaires ou pamphlets militants donnent une voix à des travailleurs et travailleuses qui dénoncent leurs conditions de travail dans des usines et manufactures de Montréal et de certaines régions du Québec. Ces hommes et ces femmes y abordent leurs luttes et leur mobilisation collective pour s’émanciper : prises de parole ouvrières, débuts d’organisation syndicale, initiatives d’autogestion, etc. Bien que ces œuvres soient accessibles sur le site vitheque.com, leur diffusion demeure somme toute limitée. Au-delà de leur valeur d’archives, quelle pertinence peut-il donc y avoir à « réactiver » ces œuvres vidéos d’un autre temps par le médium de l’affiche ?

Offertes au regard des passants, les affiches tapissent des lieux. C’est peut-être ceux-ci qu’il faut interroger. De nombreux bâtiments anciennement industriels sont aujourd’hui occupés par des artistes et des travailleurs de « l’industrie culturelle ». En dépit d’importantes mutations du travail et de la reconfiguration de l’écosystème urbain, ces lieux demeurent historiquement liés à une communauté et à un militantisme dont il pourrait être souhaitable de s’inspirer. Détournées par l’anachronisme de leur fonction promotionnelle habituelle, les affiches que j’ai conçues visent à renouveler les appels à la mobilisation des luttes ouvrières dans le contexte des nouvelles modalités du travail. Le présent texte est en quelque sorte la matière première qui a servi à l’élaboration de ces affiches et se présente comme une réflexion sur les mutations récentes du monde du travail.— KS

SORTIE D'USINE

J’ai moi-même occupé pendant quelques années un atelier de travail situé dans un bâtiment industriel du Mile End, à Montréal. L’édifice des Industries Capitol héberge une fonderie encore en activité en 2021, tandis que l’autre moitié de l’infrastructure a été revitalisée pour accueillir des artistes et d’autres travailleurs des secteurs de la culture, de l’éducation ou des nouvelles technologies. Avec la mondialisation des marchés qui a mené au déclin de la production manufacturière, de nombreuses fabriques ont diminué leur activité, vidé leurs locaux et se sont relocalisées dans des pays où les couts de production étaient moins élevés. Entre 1981 et 2006, la métropole québécoise a perdu 36 000 emplois liés à l’industrie du textile, alors que pendant la même période, 35 000 emplois ont été créés à Montréal dans le secteur des services informatiques1. D’une manière homologue, avec la démocratisation et l’accessibilité des outils médiatiques, la culture et les arts ont pris une place croissante dans la société. Les villes québécoises ont vu dans ces secteurs une possibilité de réorientation économique. Plusieurs bâtiments à l’intérieur desquels se produisait auparavant un travail issu du secteur manufacturier ont donc été reconvertis en ateliers d’artistes et en institutions culturelles. Dans le Mile End, on peut penser entre autres à l’immeuble situé au 5445 de Gaspé, où plusieurs ateliers d’artistes et organismes dédiés à l’art actuel ont pignon sur rue.

À quelques pas de cet édifice, de l’autre côté des rails du chemin de fer, j’ai été interpelée par les allées et venues qui se déroulent quotidiennement devant l’entrée de mon ancien lieu de travail. Les ouvriers de la fonderie entrent et sortent en masse à des heures spécifiques par la porte de gauche, pendant que les travailleurs culturels défilent aléatoirement par la porte de droite à tout moment de la journée. En voyant ces silhouettes, je ne peux m’empêcher de penser à ce qui est souvent considéré comme le premier film de l’histoire du cinéma, La sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895), qui montre une masse de travailleurs au moment où ils franchissent le portail de l’usine de fabrication de pellicules photographiques. L’invention du cinéma marque symboliquement le début de l’exode des travailleurs d’un mode de production industriel vers un mode de production culturel. Toutefois, cette mutation ne signifie pas pour autant que le travail a été liquidé, mais plutôt qu’il a été dispersé dans tous les secteurs de la vie.

Dans l’essai «Is a Museum a Factory ?»2, l’artiste Hito Steyerl souligne l’ironie des reconversions d’anciens bâtiments industriels. Elle fait remarquer que les films politiques des années 1960, qui étaient produits et présentés dans les usines comme forme d’engagement et de transformation sociale, se retrouvent aujourd’hui diffusés dans les musées (qui sont en fait les mêmes bâtiments industriels, mais reconvertis). Au lieu de considérer cette migration vers les lieux de diffusion culturels comme une forme de neutralisation du politique par l’esthétique, leur présentation dans des galeries devrait plutôt être reçue comme un appel à mobilisation des travailleurs culturels – et ceux confrontés aux nouvelles mutations du travail – envers leurs propres conditions de travail.

Le documentaire Vivre sa vie (1984) d’Amélie Leibl-Scholl donne par exemple la parole à une immigrante italienne, ouvrière du textile qui, à cause de son travail «n’a pas le temps de vivre». Alors que dans sa jeunesse, le cinéma représentait pour elle une sortie exceptionnelle, cette activité est désormais devenue une partie intégrante du quotidien de sa fille : « Avant, on ne sortait pas, c’était la grosse fête quand on allait au cinéma. Maintenant : cinéma, théâtre, discothèque, c’est normal. » L’ouvrière suggère que la nouvelle génération est plus libre, indépendante et qu’elle a davantage le temps de vivre. Or, dans une société de consommation où la marchandise s’est métamorphosée pour prendre la forme du spectacle – où l’omniprésence de l’image supplante en quelque sorte le réel –, qu’est-ce que signifie vraiment «vivre sa vie» ? Aujourd’hui, ce qui est d’autant plus paradoxal avec l’essor de l’économie numérique, comme le souligne la philosophe Fanny Lederlin, c’est que notre temps, en apparence libre, est de plus en plus utilisé pour «travailler», ou «prod-user» c’est-à-dire pour produire, consommer et diffuser des données en répondant sans cesse aux injonctions des algorithmes cachés dans les applications de nos téléphones intelligents, lesquels réquisitionnent non seulement nos doigts, nos yeux, mais aussi nos cerveaux. Ainsi, «en transformant tout notre temps libre en temps de travail […], nous laissons les nouvelles formes de travail détruire, outre notre savoir-faire et notre savoir-être, notre savoir-vivre.»3 Nous sommes peut-être sortis des usines, mais le travail, lui, ne nous quitte plus.

DE L'ALIÉNATION À LA SURHUMANISATION

L’entrée et la sortie à toute heure de la journée de ces « nouveaux » travailleurs des « anciennes » usines nous rappellent que la frontière entre le temps de travail et le temps libre est de plus en plus poreuse. La vidéo Trois mille fois par jour (1978) de Bernard Émond et Michel Van De Walle, sur le travail à la chaine dans les industries du textile et de l’automobile, met en évidence la distinction entre le travail (activité réalisée en échange d’un salaire) et la vie (cadre social, loisirs, implication syndicale, militantisme). Interrogé par les cinéastes, un ouvrier de l’industrie automobile décrit ainsi sa réalité : « La vie aujourd’hui, ce n’est pas ce que tu fais à l’usine, mais ce que tu fais à l’extérieur, qui a plus d’importance et qui est valorisant. Si on te donne un bon salaire et des congés, tu vas [à l’usine]. » L’ouvrier, aliéné par son travail, répétant les mêmes gestes à longueur de journée, accepte de faire celui-ci en échange d’un temps de repos et d’un salaire, c’est-à-dire un temps libre et des moyens qui lui permettent d’intégrer à sa vie la dimension subjectivante qui fait défaut à son travail.

Les principes d’organisation tayloriens du travail ont peut-être permis aux entreprises d’augmenter les cadences de production, mais ils ont aussi amené des obstacles, comme l’absentéisme, le roulement du personnel, le manque d’intérêt et, éventuellement, de productivité des travailleurs. Pour contrer ces effets, les entreprises ont peu à peu mis au point des techniques de gestion des «ressources humaines» visant à rendre le travail plus attrayant. Dans la vidéo de Bernard Émond, le cadre d’une entreprise présente un exemple de ces méthodes. Pour rendre plus enviable aux yeux des ouvriers la répétition de leurs gestes dans l’usine, il fait un parallèle avec le joueur de hockey Guy Lafleur qui doit pratiquer quotidiennement pour exceller. À partir des années 1970, cette tendance managériale a évolué vers ce que Danièle Linhart nomme une «sur-humanisation managériale», soit un nouvel intérêt pour le facteur humain dans l’entreprise. Les compagnies ont commencé à empiéter petit à petit sur la vie privée par l’intermédiaire d’œuvres sociales, d’activités de loisirs, d’associations sportives, etc., pour capter «l’orientation altruiste» et le «besoin de contribuer à la société de façon désintéressée»4 des travailleurs. Par le fait même, elles sont parvenues à contenir tout potentiel de révolte, notamment en s’appropriant l’espace collectif lié à l’action syndicale et au militantisme qui engageait les ouvriers à leur émancipation et à la transformation de la société.

Dans certaines sphères contemporaines du travail, comme dans l’industrie culturelle ou les startups, les travailleurs ne sont plus enfermés dans un même lieu, avec un emploi du temps fixe, mais disposent d’horaires flexibles et voient certains de leurs loisirs intégrés dans le cadre professionnel (des espaces ludiques aménagés à même les lieux de travail aux 5 à 7 professionnels débordant dans les bars du quartier). Cette interpénétration des sphères privée et professionnelle contribue paradoxalement à un flux de travail constant. Conséquemment, s’effacent aussi l’espace et le temps qui peuvent être investis pour se mobiliser et revendiquer de meilleures conditions de travail. Dans ces nouveaux espaces professionnels « créatifs », on peut être amené à penser que c’est l’ensemble de la subjectivité et de l’affect des individus qui est absorbé par le capitalisme. En opposition à une période où le travail consistait à assembler des voitures ou à s’affairer sur des métiers à tisser – il nous vient en tête l’image de Charlie Chaplin coincé entre les rouages d’une chaine de montage dans le film Les temps modernes (1936) –, la souffrance au travail demande davantage de lucidité pour être décelée, parce que les nouvelles modalités du travail mènent non seulement à une certaine invisibilisation de l’exploitation, mais confèrent même à celle-ci une dimension attractive. Et si la figure de l’exploité prenait aujourd’hui les traits inattendus de « l’artiste libéré » ?

PORTRAIT DU TRAVAILLEUR EN ARTISTE

Dans la vidéo États généraux de la culture au Québec (1973) de Jocelyne Laforce, un interprète du groupe Jazz libre, Yves Charbonneau, s’identifie non pas en tant qu’artiste, mais en tant que travailleur : « On n’est pas des artistes. On emploie le mot “travailleurs”. Les gars et les filles se rendent compte que c’est un travail. Un travail de production. Nous autres, on le voit dans un sens révolutionnaire, pas dans le sens artistique du terme comme le ministère des Affaires culturelles le voit. C’est du travail. Donc, un gars qui travaille, c’est un travailleur. Nous autres, on est dans le domaine culturel, on n’est pas dans une usine. » Dans les années 1960-70, au moment où l’ouvrier représentait le sujet de l’émancipation, les artistes et les intellectuels ont tenté d’abolir les frontières entre leur monde et celui des travailleurs industriels, entre l’art et le travail. Ils ont ainsi cherché à prendre part au mouvement de libération des travailleurs et, par le fait même, à interroger le rôle de l’art dans la société. Cette identification avec les travailleurs a permis aux artistes de se rassembler, de nourrir une réflexion sur leurs statuts et de défendre leurs droits et leurs intérêts. Avec le recul, certains auteurs ont critiqué ce rapprochement et considéré celui-ci comme maintenu artificiellement. En dépit de ces critiques, le déplacement grandissant aujourd’hui des notions de créativité, d’invention, de liberté et d’autonomie – des spécificités liées à l’artiste – vers d’autres sphères du monde du travail nous amène à reconsidérer ce parallèle d’un autre angle en nous intéressant non pas à l’artiste en travailleur, mais au travailleur en artiste.

Il semblerait en effet que ce soit la figure «privilégiée» et «enviée» de l’artiste qui tende à prendre place dans les rhétoriques utilisées pour vanter les vertus des espaces contemporains du travail. Alors que les valeurs de la compétence artistique (l’imagination, le jeu, l’improvisation, l’atypie comportementale, l’anarchie créatrice) sont transportées vers diverses sphères du monde du travail, les conditions précaires liées au statut de travailleur culturel demeurent quant à elles occultées. L’apparente liberté de l’artiste, qui se généralise vers d’autres espaces de travail, s’avère bien souvent être un leurre, le travailleur se retrouvant sans sécurité, pris dans une économie de l’incertain et plus exposé aux risques de la concurrence interindividuelle. Dans notre société, nous envisageons le mode «normal» d’exercice de la création comme étant celui de la «vocation»5. Cette vision romantique nous fait voir l’artiste comme un individu dont l’engagement dans son activité est sans limites, qui tire un sentiment d’accomplissement en s’identifiant personnellement à son occupation, qui gagne sa vie pour pouvoir faire son art, plutôt qu’il ne subvienne à ses besoins par cette activité. La figure du génie créateur – un autre mythe romantique associé à l’artiste – nous fait oublier que même si quelques rares artistes reçoivent des sommes exorbitantes pour leurs œuvres, la majorité évolue dans des situations hétérogènes et bien souvent précaires.

Dans son Portrait de l’artiste en travailleur, le sociologue Pierre-Michel Menger fait le constat «que non seulement les activités de création artistique ne sont pas ou plus l’envers du travail, mais qu’elles sont au contraire de plus en plus revendiquées comme l’expression la plus avancée des nouveaux modes de production et des nouvelles relations d’emploi engendrées par les mutations récentes du capitalisme»6. On peut penser par exemple au système de relations contractuelles qui organise le travail artistique, imposant le modèle de production par projet et par assemblage de collaborations. Cette forme, qui appelle à une plus grande flexibilité, joue désormais un rôle aussi important pour les emplois fortement qualifiés, alors qu’elle a longtemps été l’apanage des emplois les moins qualifiés. Comme dans le monde des arts, les écarts de gains deviennent considérables et sont socialement acceptés. Loin des représentations romantiques, le créateur serait donc «une figure exemplaire du nouveau travailleur, figure à travers laquelle se lisent des transformations aussi décisives que la fragmentation du continent salarial, la poussée des professionnels autonomes, l’amplitude et les ressorts des inégalités contemporaines ou encore l’individualisation des relations d’emploi»7.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, on peut penser que l’accroissement, dans divers domaines, du télétravail et du recours aux nouvelles technologies accélèrera ces bouleversements, lesquels nécessiteront d’être balisés pour éviter que les travailleurs ne soient l’objet de nouvelles exploitations. Les différents milieux professionnels pourraient être interpelés par le miroir que leur tend le milieu culturel et en venir à repenser de nouvelles formes de syndicalisme ou de regroupements collectifs dans le contexte néolibéral. À titre d’exemple, le philosophe Maurizio Lazzarato évoque le modèle d’indemnisation et de sécurité sociale mis en place en 2003 par les intermittents du spectacle en France, qui pourrait être extensible et adaptable à tous les travailleurs à l’emploi discontinu. En partant des spécificités des modalités d’emploi, de chômage et de travail dans le secteur artistique, les travailleurs culturels ont fait «émerger une cartographie des inégalités traçant de nouvelles divisions qui ne sont représentées d’aucune façon dans le cadre institutionnel mis en place»8. Ils ont ainsi indiqué quel terrain de lutte serait susceptible «d’assurer à la fois l’égalité et l’autonomie à même la mobilité»9. Mais cette réalité qui se généralise de plus en plus ne signifie pas pour autant que les nouveaux travailleurs forment une masse homogène.

CLASSE CRÉATIVE OU PROLÉTAIRES SANS CLASSE ?

Pourtant, l’idée d’une «classe créative»10 a bel et bien fait son apparition dans la rhétorique du développement des villes et des régions. Cette classe se composerait de travailleurs issus des secteurs des arts et des industries de la création, de l’information, des hautes technologies et de la recherche scientifique fondamentale et appliquée. Mais l’existence réelle de cette «classe créative» est remise en question, notamment par l’artiste et auteure Martha Rosler11. Cette nouvelle « classe créative » serait plutôt une classe socioéconomique utilisée de manière idéologique dans le contexte néolibéral pour justifier les intérêts d’investissements qui amènent des transformations de la ville. Les villes postindustrielles qui sont artistiquement dynamiques et mieux cotées culturellement seraient plus attractives pour l’implantation des entreprises et l’accroissement des bénéfices touristiques, constituant ainsi une force à leur développement économique. Rosler souligne par ailleurs l’ambigüité de ce groupe qui n’est pas une entité homogène. Les nouvelles professions des secteurs créatifs (culture, arts visuels, théâtre, danse, photographie, publicité, médias, mode, etc.) se traduisent elles-mêmes par des situations hétérogènes (différents statuts, salaires, couvertures sociales, charges de travail, durées des emplois, etc.). Une grande part des personnes qui travaillent dans ces secteurs sont précaires, pauvres, sans garanties et sans assurances et sont pourtant assimilées dans la catégorie « classe créative » avec les domaines de la haute technologie qui sont des secteurs plus fortement rémunérés.

Comble d’ironie, tandis que la culture prend une place centrale dans l’identité de la nouvelle ville technologique, les travailleurs culturels deviennent eux-mêmes acteurs d’embourgeoisement dans des quartiers qu’ils contribuent un temps à dynamiser, mais auxquels, un jour ou l’autre, ils ne parviennent même plus à avoir accès. Considéré en 2011 comme «le plus populeux quartier d’artistes au Canada»12, le Mile End voit paradoxalement les artistes (tout comme les immigrants à revenus modestes) peu à peu dépossédés de ce quartier devenu attirant grâce à leur présence. En 2019, lorsque j’ai quitté mon atelier, c’est une startup de vente de billets d’avion à bas prix qui s’y est installée…

Du point de vue en plongée que j’avais depuis la fenêtre de mon atelier, je me rappelle que je pouvais voir se dessiner, dans la neige fraichement tombée, des trajectoires désordonnées. Les traces de pas laissées dans la neige l’hiver par les travailleurs et les passants du quartier venaient interrompre les deux lignes droites et continues de la voie ferrée. Les fréquentes ouvertures pratiquées illégalement dans la clôture longeant le chemin de fer révèlent la mésadaptation de ce vestige industriel à la logique actuelle du quartier. Le contraste entre la perspective unique des rails convergeant à l’horizon et les pistes des passants menant vers des destinations multiples est en quelque sorte une analogie de la dispersion actuelle des travailleurs libres et mobiles, mais aussi précaires et perturbés par la perte des catégories traditionnelles de travail qui leur offraient auparavant une perspective commune. La disparition des classes sociales structurées fragilise plusieurs travailleurs, qui se trouvent «réduits à une somme d’individualités éparses, vulnérables, conscientes de leurs déclassements et privées d’un espace social où transformer cette conscience en action, voire en lutte»13. Ce serait des prolétaires sans lien, sans classe, atomisés, désocialisés et désubjectivisés qui s’installent de plus en plus avec les nouvelles formes de travail et la flexibilisation du marché de l’emploi. Sommes-nous donc contraints à vivre nos vies dans un «monde décomposé où chacun est happé par ses propres difficultés, obnubilé par son propre sort, et où se développe une indifférence aux autres» ?14

Pour pouvoir reconnaitre les conditions difficiles liées à leurs statuts et se mobiliser, encore faut-il que les travailleurs « désocialisés » aient le temps, l’attention et les moyens nécessaires pour le faire. Personnellement, j’ai pris conscience de cette individualisation grandissante dans la pratique de mon métier de designer d’affiches de films, lequel favorise davantage l’émergence de la compétition égoïste que de l’association fraternelle. Comme une grande partie du secteur publicitaire, les mandats pour la conception d’affiches de films sont souvent attribués sous forme de pitch. Selon cette modalité, trois ou quatre designers sont mandatés simultanément. En échange d’une légère rémunération, ils sont invités à proposer une dizaine de visuels qui explorent différentes idées. Au terme de ce processus, un seul concept est retenu, et une seule personne est rémunérée correctement. Avec le temps et au fil d’une reconnaissance acquise pour mon travail dans ce milieu, j’ai peu à peu commencé à contourner cette procédure en choisissant de travailler sur des projets qui, bien que parfois moins lucratifs, favorisaient un lien de confiance. J’arrive personnellement à donner un meilleur rendement quand je suis engagée dans un projet où je sens que ma contribution est importante et où il y a place au dialogue et à l’échange, que lorsque je suis en compétition avec des pairs. C’est parce que je souhaite continuer d’exercer ce métier qui me captive et pour lequel j’ai développé un savoir-faire que j’ai commencé à me préoccuper de la dérive individualiste entrainée par la poussée actuelle du néolibéralisme.

PIÈCES DÉTACHÉES

J’ai eu quelques fois l’occasion de faire des recherches au Centre internationaliste Ryerson, une bibliothèque sur le marxisme, l’économie politique et l’histoire des mouvements ouvriers. Cette collection de livres, léguée à la Fondation Aubin par l’historien Stanley B. Ryerson, était jusqu’à tout récemment localisée dans une de ces mégastructures jadis construites pour accueillir des manufactures textiles dans le quartier du Mile End. De l’entrée de la bibliothèque, on pouvait encore apercevoir les ouvrières sortir d’une manufacture de vêtements restée en activité jusqu’en 2018. Avant que la bibliothèque ne soit évincée en 2019 pour accueillir un locataire plus lucratif, des affichettes étaient apparues dans le quartier, non sans une certaine ironie, afin de promouvoir ce lieu comme espace de coworking. Dans le but d’assurer une rentabilité et ainsi de pouvoir maintenir ses activités, le Centre internationaliste Ryerson cherchait à imiter ces nouveaux lieux de travail qui pullulent dans le quartier et proposent «des espaces de travail à la journée, à l’heure ou au mois, dans un quartier qui regorge de startups technos et d’organisations variées dans les arts, la mode, l’alimentation, les logiciels et les jeux vidéos»15.

La bibliothèque a finalement déménagé dans le quartier Centre-Sud. Les nouveaux travailleurs qui se sont installés dans ses anciens locaux auraient pourtant eu avantage à la fréquenter, tandis que la numérisation du travail fait ressurgir, sous de nouvelles formes, certains enjeux constitutifs du travail industriel déjà théorisés par le marxisme. On peut penser par exemple au principe du travail à la pièce, vivement critiqué dans l’industrie du textile. Alors que le salaire au temps est basé sur la durée du travail, la rémunération à la pièce est déterminée par une tâche à accomplir. Cette forme de rétribution peut paraitre plus avantageuse pour le travailleur en lui donnant l’illusion de jouir d’une plus grande liberté ou d’être son propre patron. Mais avec ce «tâcheronnage»16, l’individu n’a plus vraiment la possibilité de négocier ses conditions. Il est dépourvu du rapport de force que lui procurait le groupe. Désormais en compétition avec les autres, il est obligé de performer davantage s’il veut une rémunération plus avantageuse. Il n’est plus exploité par son patron, il s’exploite lui-même. La vidéo De fil en aiguille (1979) de M.K. Emre et Magaly Sala-Skup, qui documente la réalité du travail dans l’industrie du textile, met bien en valeur le lien qui se tisse entre les travailleuses. Dans la vidéo, celles-ci qualifient comme «un tue-monde» le travail à la pièce, qui «devrait être aboli». À l’inverse, elles témoignent que la solidarité peut leur être plus profitable : «Des fois, tu vas en défendre une, mais ça va être à toi que ça va revenir. Si tu défends une fille, avec quelque chose qui a du bon sens, tu te défends toi-même, ton droit. Toute seule dans un coin, qu’est-ce que tu vas faire?»

Similairement, avec l’absence de subordination directe dans l’industrie du taxi, on retrouve une illusion de liberté comparable à celle que semble procurer le travail à la pièce. Sans entente avec un employeur, le chauffeur de taxi se retrouve sans sécurité sociale, ni régime de retraite, ni vacances, ni congés de maladie, tout en travaillant un grand nombre d’heures pour un maigre salaire. Dans la vidéo L’homme du taxi (1973) d’André Girard, les chauffeurs interrogés dénoncent entre autres le travail des spears, des individus (étudiants, travailleurs de la construction au chômage l’hiver ou pères de famille cherchant à arrondir leurs fins de mois) qui, en s’adonnant temporairement à cette activité, nuisent à l’établissement d’une règlementation qui permettrait d’humaniser les conditions de travail de cette industrie. Avec le développement des plateformes en ligne, le nouveau chauffeur de taxi (et de livraison) est devenu l’emblème par excellence du travailleur isolé dans le système néolibéral. Nous n’avons qu’à penser à Uber, une entreprise lucrative qui augmente ses profits en contournant les législations et en n’accordant pas aux chauffeurs le statut de salarié. Ceux-ci sont ainsi privés des avantages sociaux et de la sécurité d’emploi que leur procurerait ce statut, sans pour autant être dotés des avantages liés au statut d’entrepreneur qu’on prétend leur donner. Il s’agit d’ailleurs d’une étiquette illusoire qu’on accorde à de plus en plus de travailleurs.

TOUS ENTREPRENEURS DE SOI

En contrepoint de la migration du champ lexical des arts vers les sphères entrepreneuriales, on assiste également au déploiement du vocabulaire d’entreprise dans les sphères publiques, sociales et éducationnelles, jusqu’à la prise d’assaut de la sphère culturelle. En 2015, lors d’une «journée sans culture»17 – une grève symbolique visant à réunir les travailleurs culturels pour une journée de réflexion –, plusieurs ont soulevé l’émergence de l’entrepreneuriat dans le paysage artistique comme étant une de leurs préoccupations. La transformation du travail autonome en entrepreneuriat met une pression indue sur les artistes, qui doivent non seulement obtenir une reconnaissance de leurs pairs, mais désormais aussi acquérir des compétences en gestion de carrière, en administration, en mise en marché, tout en développant des publics et des sources de financement diversifiés, allant même jusqu’à devoir créer des emplois. Pourtant, les valeurs attachées à l’entrepreneuriat (croissance, profit, délégation de tâches, etc.) ne riment pas nécessairement avec tous les types de travail autonome. D’un point de vue néolibéral, «un bassin plus grand d’artistes-entrepreneurs signifie un nombre plus grand d’individus prêts à se battre bec et ongles afin de créer leurs propres opportunités, favorisant un environnement dérégulé fait d’innovations économiques, de croissance ainsi que de demandes réduites auprès des gouvernements et des attentes moindres quant aux aides non entrepreneuriales. Un tel climat est voué à affaiblir toujours plus la culture d’entraide ainsi que l’ampleur de la mobilisation politique qui existent depuis longtemps dans le milieu des arts»18.

On pourrait même aller plus loin, si l’on se base sur l’essai «La Société de la fatigue» de Byung-Chul Han, et dire que nous sommes tous voués à devenir «entrepreneur de nous-mêmes». Selon l’auteur, nous serions passés d’une «société de la discipline», où les individus étaient contraints par le travail obligatoire – à l’usine par exemple –, à une «société de la performance» dans laquelle les sujets intériorisent eux-mêmes la responsabilité du travail (qu’on fait notamment passer pour ce qu’il n’est pas, soit un divertissement, un loisir ou un engagement)19. Nous travaillons maintenant parce que nous «pouvons tout». Alors que nous sommes libérés de toute entrave et pouvons n’écouter que nous-mêmes, nous sommes confrontés à une nouvelle forme d’exploitation qui est beaucoup plus pernicieuse et qui pousse au burnout. Le penseur Maurizio Lazzarato abonde dans le même sens, en soutenant que l’individu doit désormais «assurer lui-même la formation, la croissance, l’accumulation, l’amélioration et la valorisation de “soi” en tant que “capital”, à travers la gestion de toutes ses relations, de ses choix, de ses conduites selon la logique du rapport couts/investissement et d’après la loi de l’offre et de la demande»20. Ainsi, «la déprolétarisation fait un bond en avant dans les discours (“tous propriétaires, tous entrepreneurs”), mais elle se transforme en son contraire dans les faits, notamment à cause de la déflation salariale et des coupes budgétaires de l’État-providence. L’économie de la dette organise ainsi une précarisation économique et existentielle qui est le nouveau nom d’une réalité ancienne : la prolétarisation, notamment des classes moyennes et des travailleurs des nouveaux métiers21. Dans l’économie actuelle, les coupures de l’État dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture semblent confirmer qu’on a de la difficulté à reconnaitre la valeur de certains types de travail, soit ceux qui n’entrent pas dans la logique de productivité capitaliste, au sens de production de plus-value accaparée sous forme de profits.

VALEUR(S) DU TRAVAIL

Le film Les elles coupées (1985) de Norman Thibault met en lumière l’aporie des coupes budgétaires et ses conséquences sur les travailleuses du soin, qui sont peu visibles et peu reconnues socialement : « [Le] gouvernement, lorsqu’il opte pour des compressions budgétaires et une réduction des services, ne joue pas perdant, parce qu’il sait que quelqu’un dans la société (et ce quelqu’un, c’est souvent une femme) va reprendre ce travail et le faire gratuitement. » C’est d’autant plus paradoxal qu’il semble admis dans notre société que la valeur sociale du travail soit inversement proportionnelle à sa valeur économique. Ainsi, tout porte à croire que plus un travail rend service, plus il est bénéfique à la société ou gratifiant sur le plan humain, moins on sera payé pour le faire.

L’anthropologue David Graeber explique dans Bullshit Jobs que ce jugement moral découlerait entre autres d’une vision marquée par le système patriarcal de la théorie de la valeur-travail. Celle-ci repose sur l’hypothèse que la valeur réelle d’un bien est générée par l’effort humain qu’il a fallu déployer pour le créer. En d’autres termes, la richesse serait créée par le travail. Mais ce qu’on entend par «travail» est souvent réduit au «travail productif», c’est-à-dire au travail qui crée une plus-value (un excédent de travail non payé) accaparée sous forme de profits par l’économie capitaliste. Ainsi, on occulte de la dimension économique ce qui est considéré d’un point de vue féministe comme le «travail du soin » ou toute forme d’attention. Graeber précise que « nous refusons de voir que le travail ouvrier, qu’il soit accompli par des hommes ou par des femmes, consiste moins souvent à taper au marteau, tailler la pierre, soulever de lourdes charges ou moissonner les champs qu’en tâches typiquement féminines à nos yeux : s’occuper de ses semblables, tenter de répondre à leurs demandes et à leurs besoins, expliquer, rassurer, anticiper les désirs ou les pensées des supérieurs, mais aussi tout ce qui concerne le soin, la surveillance et l’entretien apportés aux plantes, aux animaux, aux machines ou à d’autres objets»22.

Dans la vidéo Pour faire changement (1974), qui donne la parole aux travailleurs de la multinationale Firestone à Joliette, les cinéastes Tahani Rached et Larry Mead documentent les actions et les paroles des ouvriers dans leur mouvement de grève, mais également celles de leurs conjointes. L’une de celles-ci s’exprime en ces mots : « On a réalisé que la femme aussi est exploitée, même si elle s’occupe de son foyer. En faisant un travail à la maison – qui se trouve à accommoder [le mari] (le nourrir, l’habiller, lui donner des enfants) –, tout ça va à la compagnie. On n’est pas payées pour ce travail-là. » Les femmes, en suivant les mêmes formations sur le syndicalisme et le droit du travail que leurs conjoints, en viennent à comprendre non seulement la lutte d’émancipation de leur mari, mais avant tout la nécessité de leur propre affranchissement.

Cette question de la non-rétribution du travail et la manière dont elle s’inscrit dans nos institutions sont abordées par la vidéo En dehors du monde (1994) d’Ève Lamont. Les programmes d’emploi gouvernementaux y sont dénoncés comme des formes qui favorisent le maintien de certains individus, pour beaucoup des travailleurs du soin, à l’extérieur d’un espace social viable. Dans le documentaire, on présente par exemple des personnes assistées sociales qui sont contraintes de participer à des mesures incitatives gouvernementales pour ne pas être coupées de leurs prestations sociales. Celles-ci travaillent bénévolement, souvent pour des organismes communautaires, comme les services de banques alimentaires ou d’aide à domicile aux personnes âgées. Les associations opèrent à partir de budgets de fonctionnement restreints, étant ainsi contraintes d’utiliser des programmes d’aide à l’emploi. Beaucoup d’entreprises23 profitent également de cette main-d’œuvre gratuite. Elles peuvent facilement abuser de la situation en contraignant les candidats à des tâches répétitives et dégradantes, pour finalement ne pas les retenir à la fin de leur « période de formation ». Certaines organisations mettent en place un code d’éthique (droits des individus, formations, congés, participation aux décisions, etc.), mais ces programmes maintiennent malgré tout les individus dans une certaine précarité.

Dans le milieu culturel, où les financements sont également restreints, certains emplois subventionnés par des programmes similaires viennent avec de maigres salaires et des statuts temporaires. Aussi, beaucoup de postes à conditions précaires au sein des centres d’artistes sont pourvus par des femmes. D’autres programmes contribuent quant à eux à maintenir les artistes dans une position continuelle «d’émergence», laquelle va de pair avec une continuelle précarité. Pourtant, ces conditions difficiles (faibles revenus, difficulté à trouver un poste permanent, financement inadéquat à la production d’œuvres et d’expositions, etc.) ne sont pas liées à un manque de volonté, de compétences ou de savoir-faire. Elles sont plutôt dues au fait que le travail en art, en éducation ou en santé n’est pas considéré dans notre société comme une source de valeur en soi.

HÉRITAGE DE LA CLASSE OUVRIÈRE

Dans un contexte où les valeurs d’entraide mutent de plus en plus en valeurs de performance et de réussite personnelle, on pourrait lire le titre de la vidéo Last Call (1972) de Michel Dumont comme un appel à se remémorer l’histoire de la classe ouvrière et l’héritage de solidarité avant que celle-ci ne disparaisse complètement. Bien qu’ils aient occupé une place centrale dans l’histoire sociale, les enjeux touchant à la classe ouvrière tendent à s’éclipser des réflexions et des discussions sur le travail. Comme on peut le voir dans la vidéo de Dumont, la prise de conscience des ouvriers – ici des travailleurs de l’industrie minière, du meuble et du textile dans la région des Bois-Francs – quant à leurs conditions et à la nécessité de se mobiliser s’est construite lentement, à force de temps et d’efforts. Si les mutations du travail ont rendu inopérante la classe ouvrière en tant qu’agent historique d’émancipation, nous pouvons nous interroger à savoir comment la culture ouvrière peut être envisagée comme un héritage permettant de renforcer une identité commune chez les nouveaux travailleurs.

Pour William H. Sewell, l’origine d’une conscience de la «classe laborieuse» serait antérieure au développement des usines.24 Celle-ci aurait émergé avec les artisans sous l’Ancien Régime, au moment où ils cherchaient à organiser leur travail sous forme de guildes et de corporations. La conscience de la condition de travailleur était alors davantage liée à des mots se rapportant à l’idée d’unité, comme association ou fraternité, plutôt qu’à des termes marquant la hiérarchie sociale, comme le mot classe. Dans une volonté de préserver leurs savoir-faire et de continuer d’exercer leurs métiers, ces artisans auraient tenté d’ériger un contresystème dans lequel le travail – manuel ou cognitif –, plutôt que la propriété, serait la particularité englobante de l’ordre social. Ce serait cette culture qui, en continuant de se développer avec la classe ouvrière à l’ère industrielle, aurait fait un contrepoint aux conditions déshumanisantes du travail en usine. En ce sens, faute de pouvoir compter aujourd’hui sur les structures syndicales pour unifier les nouveaux travailleurs «sans classe», ces derniers pourraient à tout le moins s’inspirer de la culture ouvrière pour chercher à tisser des liens entre eux.

La vidéo C’est pas un cadeau ! (1975) de Tahani Rached donne la parole à des ouvriers et à des retraités de l’usine Alcan à Shawinigan, mettant ainsi en relation la génération active de travailleurs de 1975 avec celle qui a été responsable de la mise en place des syndicats dans les décennies précédentes : «Vous autres, les petits gars, vous avez eu ça tout cuit. Les syndicats, c’est nous autres qui avons parti ça. On a eu de la misère, parce que c’était défendu.» Or, le titre de la vidéo de Rached suggère qu’en dépit des luttes syndicales menées par les travailleurs pour améliorer leur sort, la condition ouvrière demeure peu enviable. C’est ce que laisse entendre un ouvrier qui affirme ne pas souhaiter transmettre ce legs à ses enfants, qui auraient plutôt avantage à étudier pour se construire un meilleur avenir. Bien que la génération actuelle ait un meilleur accès à l’éducation, certaines valeurs comme la solidarité, le partage ou l’entraide – opposées à celles entrainées par la poussée actuelle du néolibéralisme – semblent s’être perdues.

Personnellement, l’accès à l’éducation m’a permis non seulement d’assouvir un besoin de connaissances, mais aussi de découvrir un monde qui m’a paru à un certain moment plus attrayant que le milieu d’où je venais. Mes parents ne sont pas des ouvriers d’usines ou de mines, mais ils exercent des métiers manuels : mon père est charpentier-menuisier dans le milieu de la construction (son père était chauffeur de taxi) et ma mère est coiffeuse. Dans son roman La place, Annie Ernaux décrit comment, à un certain moment, en migrant vers le monde petit-bourgeois, tout ce qui la touchait de près lui est devenu étranger, les idées du milieu d’où elle venait lui ont paru ridicules. Elle décide alors d’écrire pour se rappeler la vie ordinaire, les gestes, les paroles et les gouts de son père, une existence qu’elle a aussi partagée, mais qu’elle a appris à oublier. Elle dénonce ainsi la violence de l’assimilation à ce monde dans lequel elle est passée et, par l’écriture, tente de « mettre au jour l’héritage [qu’elle a dû] déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé quand [elle y est] entrée»25. Je me souviens d’avoir éprouvé une colère et une confusion similaires à celles décrites par Ernaux en ne me sentant à ma place ni dans les milieux intellectuels et culturels que j’intégrais ni dans le milieu social d’où je venais. Pour réconcilier ces deux «mondes» et y trouver ma place, j’ai invité mon père à réaliser avec moi des affichages dans la ville. Je me suis ainsi rapprochée de lui, en m’intéressant notamment aux gestes et aux savoir-faire de son travail, tout en lui faisant découvrir mon métier et les connaissances qui y sont liées. Cette collaboration, ancrée dans un rapport humain et dans une mise en commun de nos savoir-faire respectifs, m’a amenée à donner un sens à mon travail. Dans un contexte où le surinvestissement de l’individu au sein du travail laisse très peu de place au commun, il me semble primordial de réactualiser ces valeurs de solidarité qui se sont peu à peu éclipsées de nos vies. Byung-Chul Han souligne que le « sujet néolibéral, [cet entrepreneur de lui-même], n’est pas capable d’avoir avec autrui des rapports désintéressés : il ne se forme pas non plus d’amitiés désintéressées entre chefs d’entreprises»26. L’isolement total auquel conduit le néolibéralisme ne nous rend pas libres. Selon le philosophe, la liberté (la vraie) est avant tout «relation».

L’affiche qui avait été élaborée pour annoncer la projection de la vidéo La bataille du bois (1972), de Denis Bélanger et Michel Benoît, représente bien ce type de fraternité. Le titre est entouré de lignes verticales à partir desquelles surgit un entremaillage de traits, symbolisant à la fois les racines et les branches entrecroisées d’une forêt. Le visuel rappelle ainsi la solidarité qui se noue entre les habitants de la petite ville de Cabano, dans le Bas-Saint-Laurent, investis dans un projet de cartonnerie sous forme de coopérative. Le projet, en invitant les travailleurs futurs à contribuer à son financement à même leurs économies, a pour objectif de leur faire bénéficier également des futurs profits de l’entreprise et d’établir une philosophie de gestion basée sur la solidarité. C’est cette même approche de collégialité qui a mené, dans les années 1970-80, à la mise en place de nombreux centres d’artistes autogérés qui font aujourd’hui partie intégrante du milieu artistique.

OCCUPATIONS

Il y a quelques années, alors que j’étais en résidence au centre de production audiovisuelle Daïmôn, à Gatineau, j’ai été frappée par la présence d’une quantité d’outils de la vidéo et de l’audio emballés sommairement dans des sacs à ordures et entreposés au sous-sol de l’édifice, baptisé « La Filature ». Ce bâtiment qui héberge les centres d’artistes Axenéo7 et Daïmôn depuis les années 1980 tire son nom de l’ancienne manufacture de cardage et de lainage George E. Hanson. Cet encombrement d’outils de la vidéo rendus obsolètes contraste avec les outils numériques actuels, qui se sont dématérialisés. Ceux-ci peuvent désormais être regroupés dans un seul ordinateur et sont reliés à des serveurs informatiques distants par l’intermédiaire de réseaux (clouds). Cette transformation favorise certainement une plus grande accessibilité des outils de travail, mais on peut aussi s’interroger sur les désavantages d’une telle métamorphose, comme l’isolement professionnel et social, l’hyperconnectivité et le non-respect de la vie privée. Auparavant, la lourdeur et le cout important des outils de la vidéo nécessitaient une mise en commun des ressources et l’occupation d’un lieu partagé, ce qui favorisait le développement de communautés, de lieux de rassemblement et d’échanges. Les espaces de coworking et les cafés, même s’ils permettent momentanément de briser l’isolement des nouveaux travailleurs, demeurent des lieux de croisement, mais non de convergence ; des lieux qu’on traverse individuellement, mais que nous occupons rarement collectivement.

Le terme occupation signifie ce à quoi on consacre son temps – une activité, une tâche, un travail –, mais désigne aussi, du latin occupare, s’emparer de quelque chose, s’approprier un lieu. La vidéo Les occupations CHOM, CKJL (1972) [anonyme] documente la prise de possession des employés de la station de radio CKJL, à Saint-Jérôme, de leurs lieux de travail pour revendiquer de meilleures conditions. À un moment, dans la vidéo, les grévistes consultent un journal et prennent connaissance de l’intervention d’une délégation du front commun de travailleurs. Le 14 mai 1972, en guise de protestation par rapport à la position du PQ sur leurs revendications, ces derniers ont décidé d’occuper l’imprimerie du journal Québec-Presse et de forcer le périodique à retirer la chronique de Jacques Parizeau, laissant dans la publication une page blanche sous l’entête annonçant la chronique habituelle. Imposer le vide dans un espace médiatique saturé par le pouvoir, c’est aussi une forme d’occupation. Plus tard, d’autres manifestants parviennent à occuper les ondes de la station CHOM, à Montréal, et appellent la population à «prendre les moyens de communication qui appartiennent au monde ordinaire».

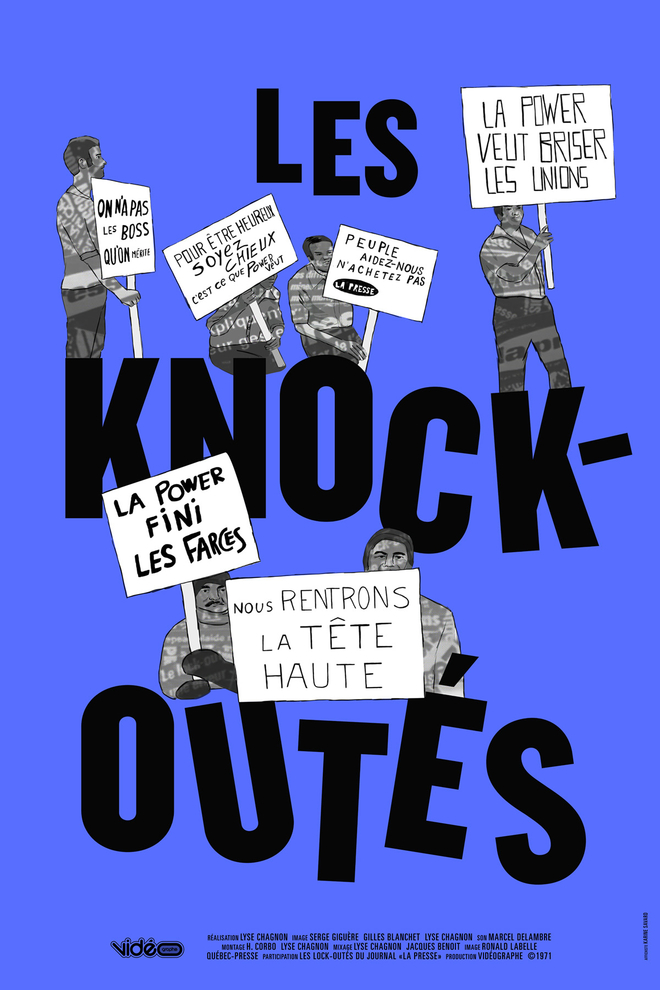

L’affiche est un de ces moyens de communication qui, nécessitant peu de moyens et pouvant être diffusé directement dans l’environnement urbain, a été omniprésent dans les mouvements de grève et d’occupation des ouvriers. La vidéo Les Knock-Outés (1971) de Lyse Chagnon relate comment le quotidien La Presse, au moment où les conventions collectives d’une centaine d’employés syndiqués arrivent à échéance, impose un arrêt de travail aux typographes du journal. Le titre « Knock-Outés » fait ainsi référence au «lock-out» comme tentative de mise hors combat. Le travail de ces employés, responsables de la composition des textes et des images pour l’impression du quotidien, consiste en quelque sorte à mettre en forme les mots du pouvoir. Désormais privés de leurs outils de travail, ils bricolent des affiches qui portent dorénavant leurs propres voix. On peut lire ainsi les slogans dessinés à la main : «On n’a pas les boss qu’on mérite», «La Power, fini les farces», «La Power veut briser les unions», «Pour être heureux / soyez chieux / c’est ce que Power veut», «Peuple aidez-nous / n’achetez pas La Presse». Et finalement, au moment où ils réussissent à sortir vainqueurs d’un long conflit de 7 mois : «Nous rentrons la tête haute». C’est en effet un sentiment de victoire qui se dégage de la vidéo de Chagnon, alors qu’on peut voir les ouvriers réinvestir en masse leur lieu de travail reconquis.

Avec les nouvelles modalités du travail, les travailleurs sont de plus en plus nombreux à être confrontés à ce que Fanny Lederlin nomme le «néotravail» caractérisé par «l’atomisation, la dépréciation et la totalisation du (et par le) travail»27 qui «menace notre rapport à la nature, aux autres, à nous-même et au monde»28. Selon l’auteure, «il ne s’agit plus tant d’en appeler au renversement radical du capitalisme par la mobilisation révolutionnaire des travailleurs, que d’encourager la pratique d’un sabordage discret, minutieux et constant de l’ordre économique et social actuel, par l’exercice quotidien d’une autre manière de travailler». Ainsi, en «restant juges de leur obéissance ou de leur désobéissance aux consignes» et « en restant les créateurs singuliers de leur langage », les travailleurs et travailleuses peuvent sauver les « vertus médiatrices […], socialisantes, subjectivantes et émancipatrices du travail»29. En d’autres termes, il s’agirait d’occuper notre temps, nos espaces, notre imagination et notre subjectivité par une qualité de gestes, d’attentions, d’apprentissages et de soins qui nous permettent d’afficher (d’affirmer) la valeur réelle de notre travail tout en refusant celle que le système néolibéral nous impose, tantôt à notre corps défendant, tantôt avec notre complicité aveugle.

Toutes les affiches ont été réalisées par Karine Savard.

Cette réalisation a été présentée au Centre Diagonale à Montréal (commissaires : Chloé Grondeau et Anne-Marie St-Jean Aubre) du 15 avril au 5 juin 2021, au Musée d’art de Joliette (commissaires : Anne-Marie St-Jean Aubre et Maud Jacquin) du 2 octobre 2021 au 9 janvier 2022 et à la Galerie R3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières du 13 janvier au 12 février 2022. Elle s’est faite avec le soutien financier du Conseil des arts du Canada, du centre Vidéographe, du centre Sagamie et de PRIM.

Le projet est d’abord paru sur le site de la Vithèque. Vous y trouverez aussi un accès rapide vers plusieurs des films mentionnés dans l’article.

NOTES

1. Polèse, Mario (2012) «Montréal économique, de 1930 à nos jours» dans Histoire de Montréal et de sa région, Tome II, Montréal : Presses de l’Université Laval, p. 998, cité dans Desjardins, Yves (2017) Histoire du Mile End, Montréal : Septentrion, p. 309.↩

2. Steyerl, Hito (2009) “Is a Museum a Factory ?”, e-flux journal #07 – June-August 2009. ↩

3. Lederlin, Fanny (2020) Les dépossédés de l’open space. Une critique écologique du travail, Paris : Presses universitaires de France, p. 59-60.↩

4. Linhart, Danièle (2015) La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Toulouse : Éditions érès, p. 31.↩

5. Heinish, Nathalie (2005) L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris : Éditions Gallimard, p. 149-150.↩

6. Menger, Pierre-Michel (2002) Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphose du capitalisme, Paris : Seuil, p. 8.↩

7. Loc. cit.↩

8. Lazzarato, Maurizio (2009) Expérimentations politiques, Paris : Éditions Amsterdam, p. 114.↩

9. Ibid., p. 58.↩

10. Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, New York : Perseus Book Group.↩

11. Rosler, Martha (2013) Culture Class, New York : e-flux et Berlin : Sternberg Press,

p. 113-119.↩

12. Paré, Isabelle (2011) «Le plus populeux quartier d’artistes au Canada sous la pression des spéculateurs. Les avis d’expulsion menacent les artistes du Mile End», Le Devoir, 25 octobre 2011, p. B8, cité dans Desjardins, Yves (2017) Histoire du Mile End, Montréal : Septentrion, p. 316.↩

13. Lederlin, Fanny (2020) Les dépossédés de l’open space. Une critique écologique du travail, Paris : Presses universitaires de France, p. 47.↩

14. Ibid., p. 67.↩

15. https://garemtl.com (consulté le 2 octobre 2017).↩

16. Foulon, Sandrine (2019) «Le retour du tâcheronnage», Alternatives économiques, 2019/9 (No 393), p. 28-29.↩

17. http://www.journeesansculture.ca/fr/la-jsc-un-bref-apercu (consulté le 4 décembre 2019).↩

18. Rodriguez, Pablo (2016) «L’artiste entrepreneur : le seul horizon qu’il nous reste ?» dans Troubler la fête, rallumer notre joie, Montréal : Journée sans culture. Consultable à l’adresse: http://www.journeesansculture.ca, p. 51-52.↩

19. Byung-Chul Han (2014) La société de la fatigue, (Julie Stroz, trad.) Paris : Éditions Circé, p. 10-12.↩

20. Lazzarato, Maurizio (2009) Expérimentations politiques, Paris : Éditions Amsterdam, p. 28.↩

21. Lazzarato, Maurizio (2011) La fabrique de l’homme endetté, Paris : Éditions

Amsterdam, p. 73-74.↩

22. Graeber, David (2019) Bullshit Jobs, (Élise Roy, trad.) Paris : Éditions Les liens qui libèrent, p. 359.↩

23. Ève Lamont mentionne qu’«en 1991-1992 le ministère de la Sécurité du revenu a accordé plus de 51 millions de dollars à des employeurs qui recourent au travail des personnes assistées sociales sans avoir à les embaucher au terme des stages. Parmi ces employeurs figurent : McDonald, Banque Royale, Jean Coutu, Dunkin Donuts, les caisses populaires Desjardins, Hyundai, Provigo, etc.».↩

24. Sewell, William H. Jr. (1980) Work and Revolution in France. The Language of Labor from the Old Regime to 1848, Cambridge : Cambridge University Press, p. 280-283.↩

25. Ernaux, Annie (2008) La Place, Paris : Gallimard, p. 111.↩

26. Byung-Chul Han (2016) Psychopolitique, Le néolibéralisme et les nouvelles techniques du pouvoir (Olivier Cossé, trad.) Paris : Éditions Circé, p. 11.↩

27. Lederlin, Fanny (2020) Les dépossédés de l’open space. Une critique écologique du travail, Paris : Presses universitaires de France, p. 243.↩

28. Ibid., p. 13.↩

29. Ibid., p. 244-245↩