05 Avr Forces de l’ordre, forces de l’art, même combat ? Puissance et clairvoyance des approches abolitionnistes des institutions d’art contemporain

Par GUILLAUME MARAUD

Publié le 5 AVRIL 2021

À l’heure où le champ de l’art contemporain traverse une vague de fermetures institutionnelles temporaires, voire définitives, les derniers mois ont donné lieu à un activisme d’un genre nouveau. Ici et là circulent des pétitions pour soutenir le MO.CO menacé de disparition ou pour s’indigner contre la fermeture du Parc Saint Léger. En décembre dernier, des rassemblements ont eu lieu pour rouvrir les institutions culturelles malgré la crise sanitaire1. Sur les réseaux sociaux, des directeur·rice·s d’institutions, de commissaires d’exposition, des artistes, des journalistes, dans un ultime geste de résistance, prennent la plume pour tirer la sonnette d’alarme à propos de l’extinction progressive des institutions d’art contemporain. Il est intéressant de se livrer à une analyse des propos tenus par ces acteur·rice·s institutionnels tant pour dénoncer les causes de fermeture de ces lieux que pour justifier la nécessité de leur survie en ce qu’ils sont significatifs de l’idéologie qui les sous-tendent. — GM

Dans les colonnes des Inrockuptibles, Nicolas Bourriaud, actuel directeur du MO.CO, se lamentait par exemple que « les grèves de trains, la fermeture obligatoire le week-end pendant le mouvement des Gilets jaunes ont fait plonger la fréquentation »2 de son centre d’art. Une pétition pour la réouverture des centres d’art lancée par le Palais de Tokyo s’achevait quant à elle sur ces mots : « l’art, au même titre que la santé, participe à soigner l’âme humaine »3. Ces réactions oscillant entre matraquage des mouvements sociaux et théories essentialistes sur les supposées vertus purificatrices de l’art semblent trahir des inquiétudes obsédées par l’idée de préserver un certain ordre culturel dans un moment où l’existence des institutions culturelles ne va justement plus de soi. Soyons clairs, ce militantisme pro-institutions et pro-art émane exclusivement des rares personnes qui tirent encore des privilèges des institutions culturelles pendant que le reste de la population, exclu de fait de ces institutions, semble plus préoccupé à organiser sa survie en temps de pandémie.

Ces discours ont fait écho chez moi à un autre mouvement social qui a vu le jour à peu près aux mêmes périodes en France. Je pense ici aux différentes actions menées par les syndicats de police pour défendre l’honneur de leur institution suite aux mouvements de lutte contre les violences policières. C’est ainsi que m’est venu l’idée de procéder à un argument d’analogie entre l’art et la police et, plus généralement, de revenir sur les relations qu’entretient le champ de l’art aux pouvoirs coercitifs de l’État. Les institutions culturelles occidentales ont émergé de façon concomitante aux développements de l’État moderne, c’est-à-dire au service du même ordre social et en se fondant sur les mêmes fictions politiques pour le justifier, notamment à travers les notions de « volonté générale » et d’« intérêt général ».

L’Europe et, plus largement, les pays occidentaux vivent désormais au rythme d’accélérations néo-fascistes4. Ces phénomènes ont eu pour effet de susciter des prises de conscience importantes à propos de la violence inhérente à l’institution policière. A contrario, les institutions culturelles semblent bénéficier d’une certaine indulgence. À en croire les acteur·rice·s du champ de l’art eux·elles-mêmes, iels seraient les allié·e·s naturel·le·s des luttes pour l’égalité et les libertés individuelles. Or, il me semble urgent d’interroger l’impact de la conjoncture politique sur la capacité de l’art à assurer un rôle de contre-pouvoir ou à coproduire le fascisme. Les réponses apportées à cette question pourraient éventuellement nourrir les discussions à propos de l’importance des approches abolitionnistes des institutions culturelles pour l’élaboration des stratégies des luttes à venir dans le champ de l’art, en écho au mouvement d’occupation des lieux culturels actuellement en cours en France.

Art partout, justice nulle part

Au même titre que l’ensemble des institutions nées des développements de l’État moderne, les institutions culturelles s’imposent en Occident et dans ses territoires colonisés selon des hiérarchies préétablies et des appareils politiques, administratifs qui leur assurent une autorité symbolique dans l’espace et dans le temps. Au sommet de cet agencement se trouvent les musées nationaux qui renferment les collections ordonnancées selon les programmes axiologiques de la modernité occidentale (impérialiste, bourgeoise, coloniale, patriarcale, nationaliste, blanche, hétérosexuelle, européenne, cisgenre, valide, etc.). En France, un décret du 16 mai 19905 est venu instituer une pratique vieille de presque 500 ans d’histoire avec la création du très prestigieux grade de « conservateur du patrimoine ». Cette désignation d’un corps d’État par le terme « conservateur » fut une première dans l’histoire du droit de la fonction publique. Ce terme était surtout réservé à la caractérisation de mouvances politiques de droite, mouvances désormais assimilées à une fonction ordinaire de l’État. Inventorier et classer l’art et le patrimoine constitutif des grands récits imaginaires historiques et scientifiques de la nation et conserver les objets pillés de l’empire colonial constituent les deux axes principaux des missions confiées à ces fonctionnaires soumis·e·s, comme le reste de la fonction publique, aux obligations d’obéissance hiérarchique et de réserve. Sortes de préfet·e·s de l’art et de la culture, les conservateur·ice·s officient également à l’échelon territorial et assurent l’autorité culturelle de l’État dans les départements, circonscriptions, régions, municipalités, cantons, etc.

Au jeu des analogies, il faut aussi relever l’usage emprunté à l’institution policière du terme de « commissaire » d’exposition. Les commissaires d’expositions maintiennent une forme d’ordre public culturel au sein d’institutions dédiées (Centres d’art, Fonds régionaux d’art contemporain [des collections d’œuvres d’art et des espaces d’exposition implantés dans toutes les régions en France métropolitaine], galeries, fondations, musées, etc.). La prérogative du commissaire d’exposition relève d’un pouvoir de police culturelle ; il est chargé de visibiliser (versant positif de ce pouvoir) et d’invisibiliser (pouvoir de sanction). L’exécution du programme muséal du commissaire est confiée à des brigades d’artistes et d’agent·e·s de sécurité, capables de produire pour les un·e·s des représentations en adéquation avec les attentes et les formats de l’institution et pour les autres, les plus exploité·e·s, de tenir à l’écart de ces institutions les corps indésirables aux yeux de la bourgeoisie culturelle. On ne compte plus les cas de personnes refoulé·e·s à l’entrée des musées sur la base de motifs totalement arbitraires telles qu’une tenue vestimentaire6, une odeur7, etc.

Mais, au-delà de ces ressemblances stricto sensu entre l’art et la police, il paraît raisonnable de se représenter le champ de l’art comme le produit d’un ordre social et un instrument culturel coercitif à la disposition des dominant·e·s envers et contre celles et ceux qui n’ont pas voix au chapitre selon les époques et les territoires : les femmes, les personnes racisées, pauvres, transgenres, intersexes, juives, musulmanes, homosexuelles, non valides, sans domicile fixe, précaires, autochtones, roms, migrant·e·s, etc. La dimension coercitive de l’art peut en effet être analysée au prisme de la notion d’« État intégral » introduite par Antonio Gramsci, qui y voit l’« ensemble des activités pratiques et théoriques grâce auxquelles la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais réussit à obtenir le consensus actif des gouvernés »8. L’art n’est pas seul en cause bien sûr, mais il participe de cette hégémonie culturelle selon des logiques d’assimilation déniant le droit d’exister à toute forme culturelle qui oserait dévier du système de représentation majoritaire. En ce sens, Gramsci refuse de réduire l’État aux institutions juridico-politiques, mais considère que les institutions culturelles et la «société civile » dans leurs dimensions culturelles et intellectuelles doivent être elles aussi conçues comme faisant partie de l’État, en tant qu’elles constituent un ensemble d’institutions à travers lesquelles la classe dominante parvient à garantir son statut au même titre que la police, les tribunaux ou la prison.

Paradoxalement, cette dimension répressive imprègne également certains mouvements de contestation du champ de l’art qui aspirent souvent à une sanction punitive individuelle à l’encontre d’un·e individu·e sans interroger les racines structurelles des violences dénoncées. En se focalisant sur la responsabilité des perpétrateur·rice·s de violence, ces stratégies et leur médiatisation éludent souvent la question des rapports de domination et laisse les combats sur les causes plus profondes de ces violences au point mort. Une approche que Gwenola Ricordeau qualifie de tournant punitif dans le cadre de certaines luttes « en axant leurs revendications sur la fin de l’impunité et le durcissement des condamnations »9, plutôt que sur la transformation des mécanismes de domination.

Toutefois, aujourd’hui, l’art occidental se présente sous un angle réconciliateur et « engagé » dans les luttes. Les artistes et les institutions seraient en première ligne des mouvements antiracistes, féministes, écologistes, intersectionnels, etc. Au-delà des difficultés soulevées par de tels positionnements en termes d’appropriation des productions collectives de savoirs dans un milieu où la signature individuelle est de rigueur, ces discours, toujours non conflictuels, semblent agir efficacement pour neutraliser des tactiques de lutte en faveur de changements politiques réels (en acte). L’art engagé se développe dans les musées, l’espace public, en ville, dans les territoires, à l’école, au travail, en prison, en entreprise, à l’hôpital, etc. Il mobilise les mêmes concepts que les luttes tout le temps. Pourtant, il ne semble rien subvertir.

Formalisme vs réalisme

Comment expliquer que les institutions culturelles et les artistes prétendent changer le monde tel qu’il devrait être, alors qu’ils contribuent justement à l’imposer tel qu’il est ? À ce stade, il convient d’envisager quelques pistes de réflexions épistémologiques sur les méthodes qui structurent les discours, la pensée et les productions artistiques.

Dans ce domaine, il peut être intéressant de se pencher du côté de la théorie du droit, où des problèmes similaires de dissonances entre la mobilisation des concepts et le réel ont fait l’objet d’une abondante littérature théorique. C’est le cas de la critique dite « réaliste » amorcée dès le XVIIIe siècle10 qui a permis de s’attaquer aux formes d’énonciation qui ne prévoient pas les conditions de leur mise en œuvre dans le réel, à l’instar des droits proclamés ou déclarés. Cette critique cible notamment les stipulations proclamant des principes incantatoires sans pour autant se soucier de leur possible application dans le monde social, voire pour l’éviter à tout prix, en leur faisant faire l’inverse de ce qu’ils prononcent. C’est le cas, par exemple, du principe d’égalité figurant dans la Constitution de la 5e République sous la forme d’un principe formel, mais qui sert régulièrement au Conseil constitutionnel de point d’appui pour censurer des dispositifs de discrimination positive11. Cette analyse est largement prolongée par la critique marxiste12 qui décrit le droit comme un ensemble de concepts empreints d’un profond idéalisme visant à ne pas révéler les fonctions véritables de l’État. Selon cette approche, et en s’appuyant sur des synthèses formelles sophistiquées prétendument objectives, le droit est parvenu au mieux à énoncer des principes humanistes vides et, au pire, à occulter les rapports de domination qui structurent la réalité sociale pour mieux s’abattre contre les dominé·e·s.

L’ensemble des systèmes de représentation de l’art occidental sont fondés sur de tels types de structures d’énonciation formelles idéelles qui ne fournissent jamais des critères substantiels permettant d’évaluer leurs effets sur le réel. À l’instar du droit qui repose sur un langage technique abstrait, les représentations artistiques se fondent sur un langage autonome (peintures, sculptures, installations, performance, vidéos) ayant le plus petit dénominateur commun avec le langage courant et n’opérant aucun rapport de force concret avec le réel. Ces œuvres totalement coupées de leur hypothétique public sont généralement captées par des chaînes de médiation par le biais de plusieurs prescripteur·rice·s de valeurs allant de l’artiste lui·elle-même jusqu’à l’historien·ne de l’art, en passant par le·la commissaire d’exposition. Il est frappant de constater que ces médiations sont construites sur une structure linguistique prescriptive et autoritaire, qui assigne une interprétation et un effet à des objets pourtant indéchiffrables et sujets à de multiples interprétations.

À cette faiblesse épistémique essentielle vient s’ajouter un rejet catégorique d’une exigence de réfutabilité. Les affirmations des acteur·rice·s du champ de l’art doivent être prises pour argent comptant au motif que l’art ne répondrait pas aux mêmes règles que la connaissance, mais qu’il se révèlerait au monde à la manière d’une pensée magique. Il arrive très fréquemment que ces affirmations soient pourtant grossièrement fausses. Il est néanmoins proscrit de les contredire logiquement. Il n’existe d’ailleurs aucun organe de presse ou scientifique responsable de confronter ces discours à la réalité empirique. Par exemple, telle structure dirigée par des personnes exclusivement blanches issues de la bourgeoisie et financée par Total, une entreprise pétrolière et gazière française, présentera sa programmation comme résolument inclusive, décoloniale et intersectionnelle. Telle autre structure où les employé·e·s sont harcelé·e·s moralement par leur directeur·rice, dans le cadre d’une organisation verticale, déclarera porter une attention toute particulière à l’horizontalité et à l’éthique dans les rapports de travail. En d’autres termes, lorsqu’un·e artiste, un·e commissaire d’exposition ou tout autre acteur·rice institutionnel·le du champ de l’art prétend que les abus de pouvoir ou les discriminations n’auraient pas leur place dans l’art, il faut en fait comprendre qu’ils y occupent une place centrale et structurante.

Néanmoins, il est arrivé par le passé que les institutions culturelles et les artistes ne prennent pas le soin de cacher l’effet réel de leurs pratiques derrière des universaux humanistes creux. Ce fut le cas notamment durant les périodes fascistes de la première moitié du XXe siècle ; des épisodes instructifs dans la conjoncture politique actuelle.

Art et fascisme

L’histoire de l’art en France et dans de nombreux pays occidentaux a connu des périodes particulièrement sombres, marquées par la collaboration active d’artistes et d’institutions culturelles avec des régimes fascistes. Dans l’ouvrage Le fascisme d’avant-garde – La mobilisation du mythe, de l’art et de la culture en France (1909-1939)13, paru en 2007 et traduit en français en 2019, le sociohistorien Mark Antliff retrace la façon dont des artistes et des institutions ont devancé l’implantation des régimes fascistes par voie légale en jouant un rôle dans l’élaboration et l’esthétisation des idéologies d’extrême droite de l’époque. L’auteur concentre notamment ses recherches autour de l’écrivain antisémite George Sorel et de son influence sur le milieu artistique de l’entre-deux-guerres, qui s’est répandu au travers de figures bien connues des milieux fascistes proches de Charles Maurras et de l’action française. C’est le cas, entre autres, de George Valois, Philippe Lamour ou Thierry Maulnier, qui étaient en étroite relation avec les architectes Le Corbusier et Auguste Perret, le sculpteur Aristide Maillol, ou encore le peintre Maurice Denis. Qui plus est, les institutions culturelles sous le régime d’exception de Vichy n’ont recensé aucune démission de la part de leurs dirigeant·e·s qui n’ont eu aucun mal à mettre en œuvre des programmations et des politiques d’acquisitions en excluant les juif·ve·s, les homosexuel·le·s, les opposant·e·s politiques, etc. Le Musée national d’art moderne a d’ailleurs partiellement ouvert ses portes en 1942. Pour les rares artistes à avoir choisi la clandestinité, force est de constater que leurs peintures et leurs sculptures furent d’une efficacité relative pour contrer la propagande fasciste.

L’apport du travail de Mark Antliff tient notamment à l’idée que l’art n’est rien d’autre que le reflet des idéologies politiques qui dominent l’époque. Par le passé, l’art a su construire des points de convergences avec le fascisme ou avec les républiques coloniales et impérialistes du XIXe siècle. Aujourd’hui, l’art se co-construit avec un capitalisme financier teinté de progressisme néolibéral et demain, dans le pire des cas, peut-être qu’il accompagnera un néofascisme islamophobe, viriliste, anti-migrant·e·s. L’art, en tant qu’appareil idéologique d’État, s’inscrit donc dans une longue tradition de rites civilisationnels de représentation situés dans le temps et dans l’espace, au service des titulaires du pouvoir d’État, sous couvert d’universalisme.

Il y a d’ailleurs quelque chose d’un peu déconcertant dans le fait de constater que chaque nouvelle génération de dirigeant·e·s d’institutions se représente avec enthousiasme sa propre vision des représentations comme progressistes et « inclusives » dans le déni des biais racistes, sexistes, classistes des systèmes de représentation et de hiérarchisation de l’art qu’elles perpétuent. Ce récit simplificateur et arrangeant peut s’apparenter aux différentes fables de l’émancipation des travailleur·euse·s par les patron·ne·s, des femmes par les hommes, des noir·e·s et racisé·e·s par les blanc·che·s, et désormais des invisibilisé·e·s de l’art par la bourgeoisie culturelle, tandis que ces changements ne se sont opérés qu’après d’innombrables résistances et uniquement lorsqu’ils s’alignaient avec les intérêts des dominant·e·s. Bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour la visibilité de certaines communautés discriminées, ces modifications des représentations sont aussi une indication des modes d’objectivation des corps minoritaires par les institutions culturelles. Ces représentations sont souvent des images construites et homogènes conformes à l’idéal de beauté et aux formats de l’art pour satisfaire en fin de compte le regard de celleux qui détiennent le capital culturel : souvent des hommes-blancs-cis-hétéro-privilégiés. Elles donnent au public non seulement une vision extérieure et surplombante sur les corps minoritaires, mais elles cultivent aussi une image des minorités adaptée aux exigences de celleux qui décident des limites du montrable14.

En effet, la préoccupation obsessionnelle pour la classification, le culte de l’unité et la violence purificatrice attachée au format de l’exposition et de la collection devrait pousser à se demander si, lorsqu’une démarche critique prend pour objet l’art, elle doit se donner pour objectif de changer les représentations artistiques en vue de les démocratiser ou au contraire de changer la représentation que l’on se fait de l’art en vue de lutter contre un certain ordre culturel. Autrement dit, il semble nécessaire de se demander si les approches critiques et les luttes du champ de l’art ont raison de continuer à croire en l’idéal de l’art s’il a perdu toute sa substance ?

De la forme aux actes : les luttes contre l’art

Qu’il se déploie dans le cadre d’un régime politique dit « ordinaire » (entendre ici la démocratie représentative libérale) ou d’exception, dans sa version d’avant-garde ou traditionaliste, l’art au sens matériel, c’est-à-dire tel qu’il existe vraiment au travers des institutions et des pratiques des acteur·rice·s de ce champ, produit systématiquement de la violence. Dans ces conditions, il convient de se demander s’il est véritablement souhaitable de lutter en essayant d’imaginer les conditions d’une éthique de l’art ou bien s’il ne faudrait pas plutôt lutter contre l’art lui-même en écho au traditionnel débat entre réformisme et abolitionnisme institutionnel. En effet, il n’y a pas l’air d’exister pour l’art de modèle de rechange, les dominations co-produites par l’art peuvent éventuellement s’exercer autrement, mais elles perdurent, puisque les institutions culturelles n’ont jamais existé en dehors d’un cadre fonctionnel brutal et punitif envers les dominé·e·s. Des zoos humains à la pratique de l’humanisme formel dans des white cubes15, la classification sur le mode de l’exposition et de la collection est le principe et non l’exception du projet de l’art. Il semble donc difficilement concevable d’en adopter une démarche éthique.

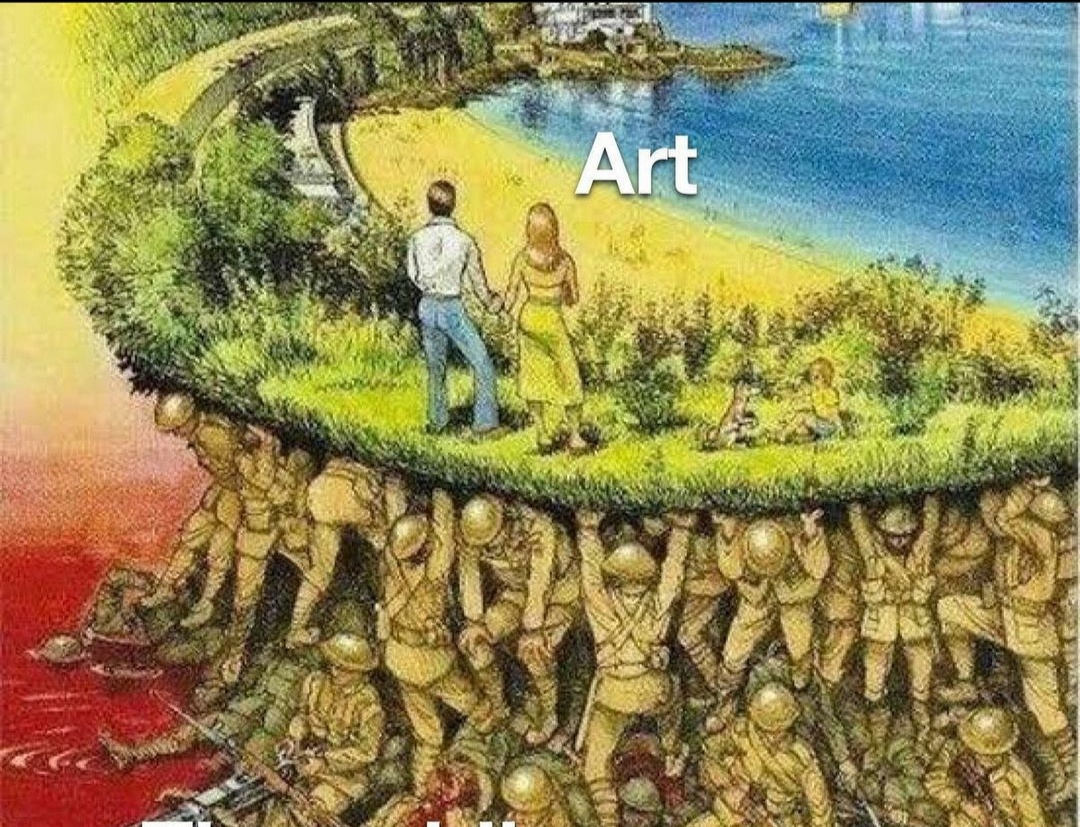

Pourtant, aujourd’hui en France, le paradigme critique dominant interne au champ de l’art forme un courant en faveur d’un réajustement éthique des pratiques artistiques en se fondant sur des objectifs de démocratisation ou en essayant d’agir sur les représentations consolidant ainsi la vocation civilisatrice et universaliste de l’art. Ces positionnements ne semblent offrir que des réponses faibles à des questions fortes. Leur insuffisance tient notamment au fait qu’elles attribuent de façon certaine à l’art un pouvoir qu’il n’a pas. Cette force a, par exemple, été théorisée par Pierre Bourdieu à travers le concept de « révolution symbolique », notamment à partir de l’œuvre d’Édouard Manet. Dans cet exemple, le regard eurocentré de Pierre Bourdieu sur la peinture interroge quant à savoir si le récit de l’effet Manet16 ne serait pas le fruit de processus d’historicisation biaisés17 conduisant à une mythification ou bien s’il s’appose sur une réalité avérée, universelle et tangible. Dans le second cas, il faudrait alors clarifier quelles catégories de l’humanité étaient véritablement concernées par le renversement de l’ordre esthétique pictural dans la France du XVIIIe siècle. Presque trois cents ans plus tard, alors que n’importe quel meme anonyme18 sur Internet semble produire plus d’effet que la totalité des expositions d’art contemporain réunies, que les œuvres d’art contemporain semblent plus que jamais déconnectées du réel et des publics, il apparaît difficile de concevoir que les grandes batailles culturelles se mènent dans le cadre du champ de l’art contemporain.

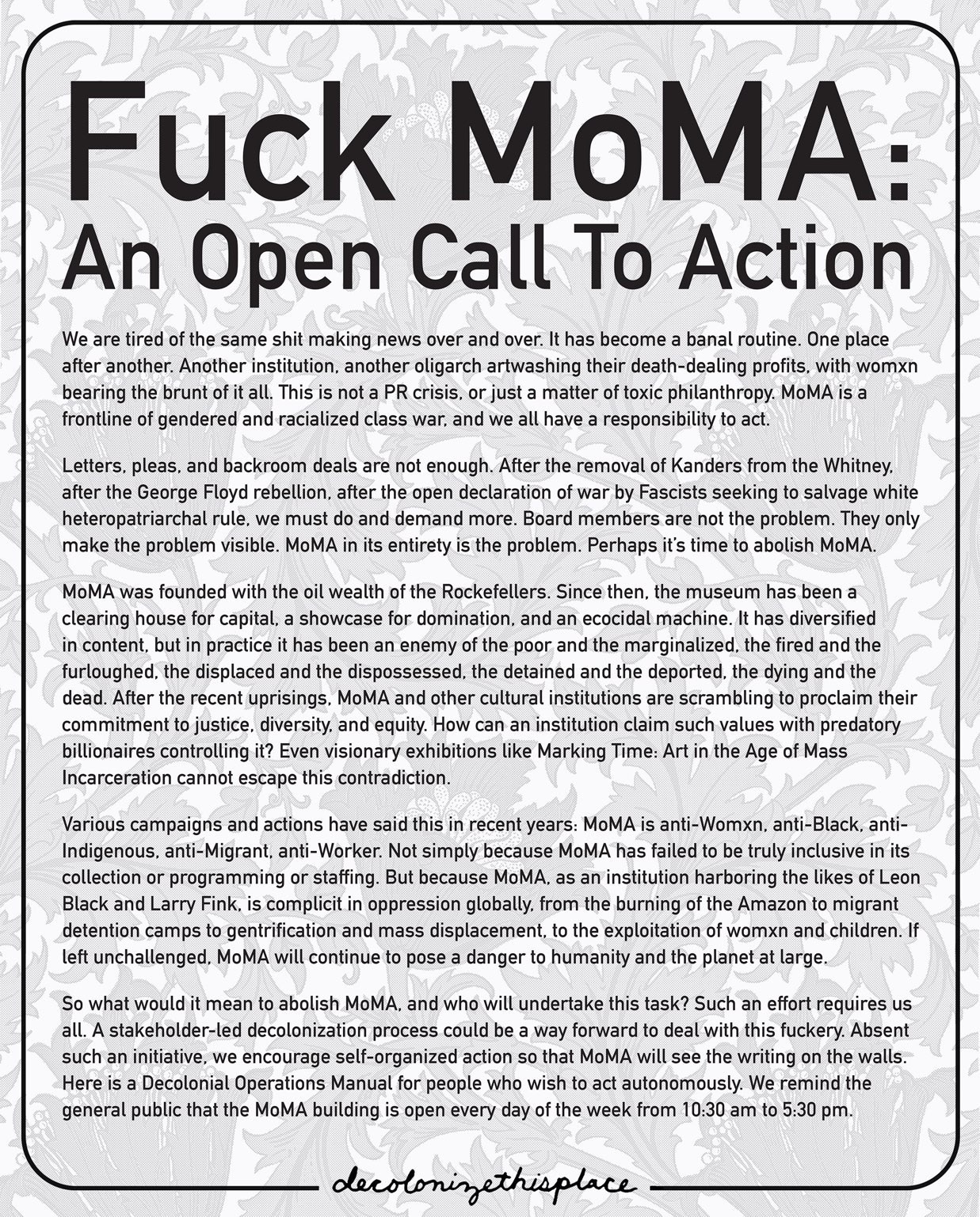

Dans le sillage de la critique de la critique éthique de l’art, je ne recommanderai jamais assez l’article paru dans la revue October « From institutional Critique to Institutional Liberation? A decolonial perspective on the Crises of Contemporary Art »19 par Nitasha Dhillon et Amin Husain, qui, à mon sens, pose les fondements d’une réponse stratégique réaliste à l’ampleur du problème de l’art. Les analyses à propos des effets contre-productifs de l’activisme performatif individuel, du commerce de l’« allyship » et des insuccès de la critique institutionnelle y sont d’une richesse sans égal. Elles laissent place à des réflexions sur des formes d’organisation collective qui ne visent pas un art meilleur spéculatif, mais le démantèlement progressif des institutions culturelles, de leurs rites et de leur collection en s’attaquant à leurs raisons d’être coloniales. C’est notamment le cas du collectif Decolonize This Place qui déploie une pensée en action prenant pour cible les institutions culturelles new-yorkaises : Brooklyn Museum, American Museum of Natural History, Whitney Museum et MoMA. Chacune des actions du collectif prend appui sur des luttes spécifiques liées aux pratiques et aux origines des structures concernées (exploitation des travailleur·euse·s, financements des institutions, architecture des musées, philanthropie toxique, art washing, appropriation culturelle, etc.) pour les inscrire dans un horizon plus large, celui de l’abolition de l’institution ciblée. Dans cette perspective, les expositions, les œuvres et les biennales n’apparaissent plus que comme des objets et des formats sujets à contestation sans cesse rattachée au cadre fonctionnel dont elles sont issues.

Pour de multiples raisons liées à l’obsession universaliste, à la sacralisation de l’art et de la culture, à une forte répression d’État envers celles et ceux qui oseraient s’y attaquer, de telles confrontations aux institutions culturelles et aux œuvres ont encore eu peu d’occurrences en France. Il faut tout de même évoquer l’action en juin dernier qui a eu lieu au musée du quai Branly – Jacques Chirac à l’initiative du militant Emery Mwazulu Diyabanza et de plusieurs membres de l’association Unité Dignité Courage afin de revendiquer une restitution directe des objets pillés par l’empire colonial français. Le groupe s’était introduit dans l’enceinte du musée afin de se saisir d’un poteau funéraire d’origine tchadienne, brisant ainsi tous les codes symboliques résultant des processus de fétichisation des objets pillés par l’Occident. Cette action (un simple « vol aggravé » pour l’État pénal) a permis à des voix radicales de faire irruption dans la conversation autour de la restitution du patrimoine culturel africain largement pilotée par l’État et contingente des intérêts diplomatiques de la France en Afrique. De même, en marge de manifestations anti-racistes au printemps 2020, la brigade anti-négrophobie avait couvert de peinture rouge la statue de Colbert devant l’Assemblée nationale d’une inscription « négrophobie d’État » ou encore d’autres militant·e·s avaient tapissé la station Faidherbe-Chaligny de peinture rouge et de l’inscription « décolonisons nos villes ». Ces actions, souvent caractérisées par les médias et les tribunaux comme de simples infractions isolées commises par des militant·e·s hystériques, apparaissent en fait comme les premières balises entre lesquelles se dessinent des formes d’actions concrètes contre l’ordre culturel dominant qui rompent avec le traditionnel respect dû aux œuvres et aux institutions culturelles jamais remises en cause par la gauche institutionnelle française.

Tout au long de mon parcours dans le champ de l’art j’ai été frappé par les difficultés d’accès aux approches abolitionnistes des institutions culturelles systématiquement reléguées à des démarches non constructives, utopistes ou le produit de cerveaux malades. Souvent des interlocuteur·rice·s, dominé·e·s par de nombreux biais d’internalité, pathologisaient cet attrait pour ces approches critiques comme relevant d’une perversion, d’un symptôme dépressif, d’une jalousie mal placée, d’un nihilisme ou encore d’un puritanisme moral. Or, c’est bien en tant que privilégié de l’art ayant testé beaucoup des espaces de légitimation de ce champ que j’énonce subjectivement des conclusions sur le mode de l’autocritique suite à mes propres expérimentations des formats de l’art. Si je confirme que la dépression, la colère et la frustration sont des émotions récurrentes et, à mon sens, légitimes dans un champ concurrentiel structuré par l’inégalité, ce que j’ai retiré de ces expériences, c’est avant tout que l’abolition des institutions d’art contemporain représente un horizon libérateur du point de vue de celles et ceux dont l’art n’a de cesse d’inférioriser les vies et de nier le droit à l’autodétermination culturelle.

Il ne s’agit pas pour autant de déclarer l’abolition des institutions culturelles du jour au lendemain, mais seulement de parvenir, progressivement et collectivement, à se représenter cet horizon comme un horizon désirable et en définir ses modalités pratiques comme ce fût parfois le cas pour les institutions du champ ethnographique, il y a quelques années de cela20. Il ne s’agit pas, non plus, de proclamer l’interdiction des pratiques artistiques. Après tout, si certaines subjectivités se sentent liées pour l’éternité aux formats de l’exposition, de la peinture, de la sculpture, de l’installation, de la poésie ou que sais-je encore, ceci est leur droit le plus strict. Toutefois, il apparaît urgent d’ôter à ces pratiques culturelles leur valeur universelle et leur statut d’intérêt général pour leur attribuer une valeur et un statut au niveau de l’intérêt qu’il suscite réellement dans le monde social et en dehors de la bourgeoisie culturelle. Cela impliquerait sans doute de reconvertir les lieux d’art contemporain, de réorienter leurs budgets vers d’autres priorités, d’abroger les lois de finances faisant de l’art une œuvre d’intérêt général, de rendre les objets pillés en dehors des arbitrages de l’État, de réfléchir à ce qui pourrait exister à la place de l’art en renonçant à toute séparation entre des savoirs experts et des savoirs profanes, de penser des modes d’historicisation du culturicide opéré par l’art depuis le XVIIIe siècle, de s’interroger sur le bien-fondé de toute forme d’intervention de l’État dans le domaine culturel, bref, en somme, de faire preuve d’invention.

L’approche abolitionniste est aussi une invitation à comprendre que bien souvent ce que nous avons l’habitude de considérer comme une passion éternelle ne l’est que parce qu’elle nous a été enseignée comme telle par le biais de nos socialisations. Or, quelles que soient les histoires que chacun·e se raconte à soi-même à propos de son amour pour l’art et de ses promesses d’émancipation, bien plus qu’une succession de révolutions symboliques non avérées, l’art et son histoire gagneraient à être appréhendés comme un symbole d’oppressions vérifiées.

NOTES

1. À ce sujet, voir le communiqué d’Art en grève Paris Banlieue en réponse à l’appel « on ouvre ! »↩

2. Ingrid Luquet-Gad, «Dans la tourmente», Les inrockuptibles, 2020 ↩

3. Voir la pétition du Palais de Tokyo sur Change.org.

↩

4. Ugo Palheta, «Fascisme. Fascisation. Antifascisme.», Contretemps, 28 septembre 2020. https://www.contretemps.eu/fascisme-fascisation-antifascisme/

↩

5. Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

↩

6. «Refusée à Orsay à cause d’un décolleté», Brut media, 9 septembre 2020. https://www.brut.media/fr/news/refusee-a-orsay-a-cause-d-un-decollete-041f0d2f-c18d-4b0f-93ef-e40b838c7daa

↩

7.«ODORAMA – Une famille chassée du Musée d’Orsay pour cause de mauvaises odeurs», Le Monde, 29 janvier 2013. https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2013/01/29/odorama-une-famille-chassee-du-musee-d-orsay-pour-cause-de-mauvaises-odeurs_6001541_4832693.html

↩

8.Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Tome 4, Gallimard, 1983.

↩

9. Entretien avec Gwenola Ricordeau, Femmes contre la prison, mené par François de Monès et Annabelle Perrin, En attendant Nadeau, 20 mai 2020. https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/05/20/entretien-ricordeau/

↩

10. Bertrand Binoche, Jean-Pierre Cléro, Bentham contre les droits de l’homme, Paris, PUF, 2007.↩

11. Dans ses travaux, Elsa Fondimare s’intéresse aux effets en droit de l’universalisme républicain dans ces rapports à la différence des sexes. En adoptant une exigence d’indifférenciation entre les sexes sur le fondement d’un principe de non-discrimination, le droit français est longtemps resté aveugle aux inégalités de fait résultant de la différence socialement construite des sexes. Par exemple, le Conseil constitutionnel a pu censurer des dispositifs de discrimination positive sur le fondement du principe d’égalité. Sur le sujet, voir Elsa Fondimare, L’impossible indifférenciation : le principe d’égalité dans ses rapports à la différence des sexes, 2018, Paris 10. http://www.theses.fr/2018PA100070

↩

12. Voir par exemple, Martine Kaluszynsky, « Accompagner l’État ou le contester ? Le mouvement ‘Critique du droit’ en France. Des juristes en rebellions», Criminocorpus, 2014. https://journals.openedition.org/criminocorpus/2831

↩

13. Mark Antliff, Le fascisme d’avant-garde – La mobilisation du mythe, de l’art et de la culture en France (1909-1939), Dijon, Les presses du réel, 2019.

↩

14. Voir par exemple l’article de Tijen Tunali, «The Museum of Transology», Afterimage, Vol.47, No.4, 2020, p.69-73 à propos des modes d’objectivation des corps transgenres dans les pages du magazine Vogue et des campagnes de publicité de L’Oréal Paris.

↩

15. Voir par exemple l’article de Cédric Fauq, « Curating for the Age of Blackness », Mousse Magazine, nº66, 2019. Dans cet essai l’auteur établit un lien entre l’histoire des représentations des corps noirs dans le cadre du format de l’exposition et la pratique des zoos humains au milieu du XVIIIème siècle en Occident. Selon cette analyse, le white cube apparaît comme le prolongement d’un processus colonial, symptôme d’un désir enfoui de collectionner, de domestiquer les corps des Noir·e·s dissimulé derrière des intentions humanistes.

↩

16. Marie-Claire Bourdieu, Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique, Cours au Collège de France (1998-2000), Paris, Seuil, 2013.

↩

17. Voir par exemple, Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, Seuil, 1971, à propos de l’absence de scientificité des travaux des historien·ne·s.

↩

18. À ce sujet, Aria Dean, «Poor Meme, Rich Meme», Real Life, 25 juillet 2016. https://reallifemag.com/poor-meme-rich-meme/↩

19. MTL collective, Nitasha Dhillon, Amin Husain, From institutional critique to insititutional Liberation ? A decolonial perspective on the Crises of Contemporary Art, October, No.165, 2018.

↩

20.Camille Mazé, Frédéric Poulard et Christelle Ventura, Démantèlements, reconversions, créations, contribution à l’analyse du changement institutionnel, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2013.

↩