01 Mar Une politique pour l’Afrique : entretien avec Amzat Boukari-Yabara sur le panafricanisme

Par Annabelle Berthiaume et Ousmane Thiam

Publié le 1er mars 2025

Nous nous sommes rencontré·es à travers le partage d’expériences politiques au Québec et de certaines critiques de la gauche. On constate chez certains groupes des pratiques plutôt tournées vers l’entre-soi ou la contre culture, ou, au contraire, un investissement dans des structures de représentation avec les institutions et le pouvoir. Cette logique de représentation convient évidemment aux personnes qui sont impliquées, mais elle se fait souvent aux dépens de l’organisation politique avec les personnes principales concernées. Lors de notre passage à la conférence du Bandung du Nord à Montréal, on a pu observer cette tension : d’un côté, il y avait certains groupes organisés sur les questions raciales qui brillaient par leur absence, et, d’un autre côté, certaines prises de parole plus individuelles semblaient déconnectées de l’organisation politique.

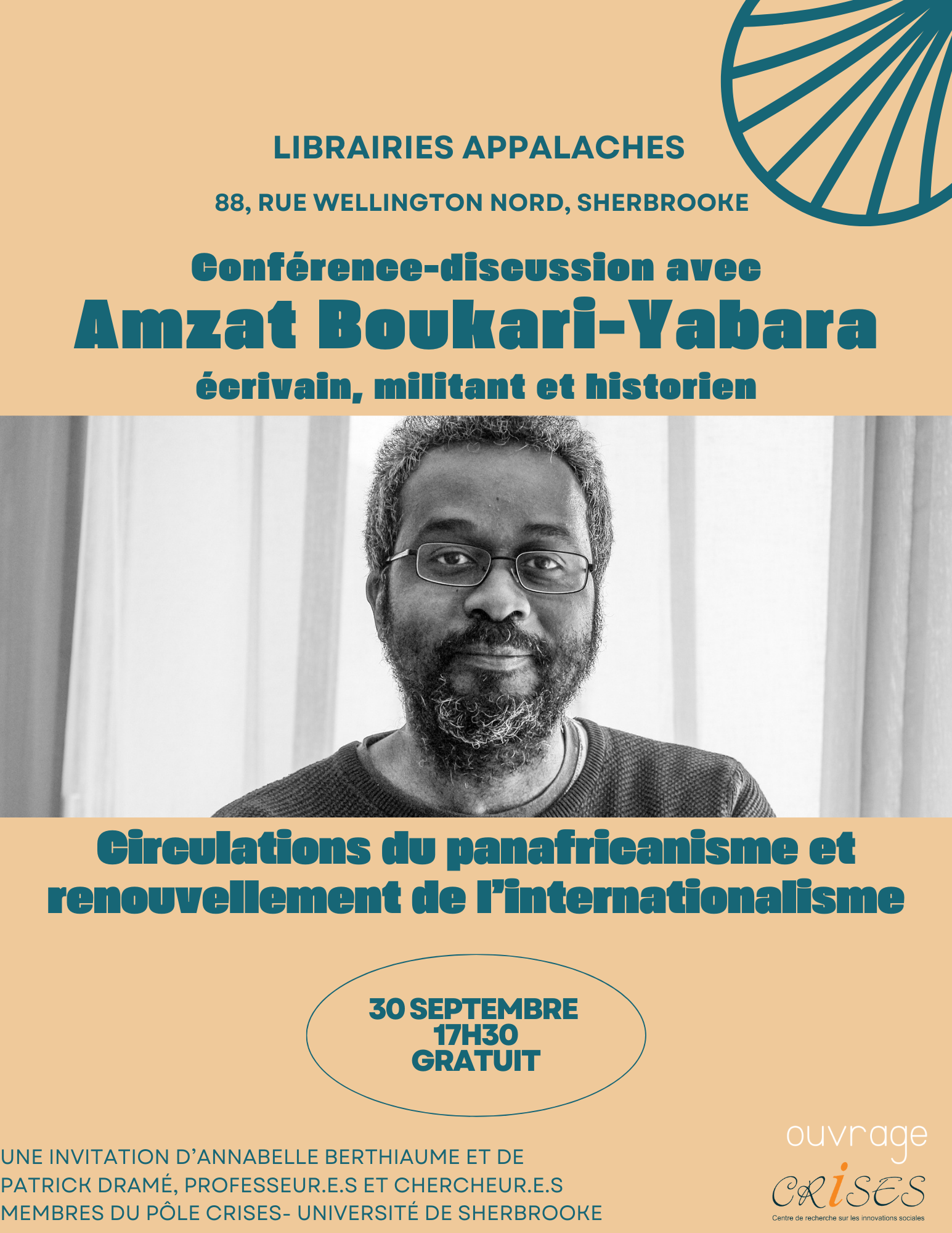

C’est dans le contexte du Bandung du Nord à Montréal que nous avons profité de ta visite pour t’inviter à Sherbrooke, pour une conférence grand public que tu as intitulée « Circulations du panafricanisme et renouvellement de l’internationalisme »[1]. En raison de ta double posture de chercheur puis de militant panafricain, nous avions envie de prendre le temps d’explorer quelques-unes des tensions inhérentes à l’organisation politique, notamment sur la question décoloniale, mais pas exclusivement. C’est donc le fil rouge qui relie les questions de notre entretien aujourd’hui.

Question : Pour commencer, pourrais-tu nous définir le panafricanisme et ses caractéristiques ? Plus précisément, dans la discussion que tu as avec Seumboy sur Histoires Crépues, tu campes directement le projet panafricain dans un mouvement révolutionnaire de gauche. Puis, tu ajoutes que tu considères certaines prises de position comme du « panafricanisme de droite ». Peux-tu nous en dire plus sur ce projet « de gauche » du panafricanisme ?

Amzat Boukari-Yabara (ABY) : Le panafricanisme, c’est un mouvement de résistance, un mouvement de solidarité qui est né parmi des Africains déportés dans les Amériques, réduits en esclavage, dans la résistance à l’une des étapes de construction du capitalisme et du monde contemporain tel qu’il existe aujourd’hui et qui a fait des États-Unis la première puissance économique mondiale. C’est également une des étapes de la mondialisation et de la création des systèmes-monde dont Wallerstein et d’autres ont parlé. C’est donc un mouvement né en résistance à cela, qui est par nature antiraciste et anticapitaliste, puisque le racisme et le capitalisme sont des systèmes à l’origine, justement, de la division du travail international, de l’ordre mondial, etc. Ce mouvement de résistance et de solidarité va accompagner les luttes de libération. Donc, c’est aussi un mouvement de libération dans les colonies, en commençant par Haïti, qui est pour moi le cas le plus important parce qu’il est ce point de bascule : il y a un avant et un après l’indépendance d’Haïti en 1804. Il y a eu évidemment l’indépendance des États-Unis, mais c’est une indépendance de colons. Dans le cas d’Haïti, c’est une indépendance qui abolit l’esclavage et qui pense vraiment la libération avec l’idée que les peuples libérés doivent utiliser leur liberté pour aider d’autres peuples à se libérer.

Pour moi, c’est cela la révolution : lorsque l’on s’est libéré et que l’on décide d’aller aider d’autres peuples à se libérer. Cette libération se fait forcément contre l’esclavage et tout ce qui va découler de l’esclavage. Donc des formes de colonisation et de colonialité, notamment économique, qui apparaissent à travers le mécanisme de la dette. La dette imposée à Haïti est un moment fondateur du néocolonialisme, c’est-à-dire comment la domination économique, via les banques et le système monétaire et financier, se substitue à une domination politique par la force.

Par rapport à cela, Haïti va continuer à produire de la résistance, à produire des réseaux de solidarité et de libération. C’est parmi des intellectuels haïtiens que va se déployer une partie de la pensée panafricaine. Le mot « panafricain » en tant que tel apparaît à la fin du XIXe siècle, dans un contexte où l’Afrique tombe sous domination coloniale, et où des afrodescendants comprennent qu’il faut qu’ils se penchent sur la question de la libération de l’Afrique. D’abord avec une vision un peu hégémonique, pensant que c’est la diaspora qui va libérer le continent africain, puis à partir des années 1940, et surtout après 1945, avec l’émergence de nouvelles générations de militants africains et panafricains qui vont prendre un peu le leadership. La diaspora comprend qu’elle doit être un appui à la lutte anticoloniale. Le panafricanisme, c’est la manière dont ces mouvements de résistance, de solidarité et de libération se configurent, se recomposent, se replient et se redéploient en fonction des enjeux. Né dans un contexte racialisé, il concerne d’abord les populations noires déportées dans les Amériques. À partir du moment où l’Afrique est colonisée, cela inclut notamment l’Afrique du Nord, ce qui explique la dimension à la fois continentale et diasporique.

Maintenant, sur les lignes de libération, le panafricanisme est un mouvement qui est né avant le communisme. On parle d’une histoire bien plus ancienne que celle de la création de l’URSS, qui est aussi plus ancienne en termes de conceptualisation que les écrits de Karl Marx. Le panafricanisme est contemporain des révolutions britannique, américaine et française. C’est un mouvement aussi contemporain que le libéralisme ou le socialisme du XVIIIe siècle, car les conditions de vie des travailleurs, enfin, des esclaves, dans les plantations ont toujours été la variable d’ajustement de la construction du Code du travail. On sait, par exemple, que dans le Code du travail français, la question du Code noir, qui régissait le traitement de l’esclave, présente des similitudes avec comment on régit l’activité des travailleurs. D’ailleurs, avant l’esclavage, on avait tenté des contrats de travailleurs engagés européens sur trois ans avant de passer à une autre forme d’exploitation.

Ce qui m’intéresse dans le panafricanisme est que, et je pense que c’est important, c’est de spécifier que c’est un mouvement qui s’oppose au capitalisme — qui est basiquement l’exploitation de l’homme par l’homme — et au colonialisme — qui est basiquement le vol des terres. En même temps, le panafricanisme se dissocie du communisme, qui repose sur la lutte des classes, c’est-à-dire, sur finalement une lutte de l’homme contre l’homme. Les conceptions africaines de l’humanité, de la relation, comme le concept d’Ubuntu, « Je suis parce que tu es, parce que nous sommes », et d’autres éléments de la philosophie et des spiritualités africaines montrent que la question de l’unité, pensée depuis l’histoire de l’Afrique, propose des paradigmes et des modèles d’organisation sociale et économique différents de ceux produits par le capitalisme et le socialisme. Le socialisme est aussi une réaction au capitalisme. Et sans cela, je trouve qu’il y a dans le panafricanisme un champ des possibles qui est extrêmement intéressant. Maintenant cela n’empêche pas qu’effectivement, des personnes qui sont libérales ou capitalistes peuvent adopter une approche panafricaine. Tout comme d’autres personnes qui sont socialistes ou communistes peuvent adopter une approche panafricaine. Dans l’histoire du panafricanisme, on constate qu’il y a toujours eu des tentatives, non pas d’infiltration, mais de récupération. Par exemple, je pense aux communistes noirs des années 1920, après la création du Parti communiste aux États-Unis. Leur enjeu était de savoir comment amener les masses noires à adhérer au Parti communiste, sachant que ces masses noires étaient les plus prolétarisées. Il fallait donc combattre les mouvements noirs, nègres, panafricains qui empêchaient ces masses noires de rejoindre les rangs du communisme.

On voit donc qu’il y a toujours eu cette tension, et cela explique pourquoi des figures comme Aimé Césaire ou George Padmore vont tous rompre avec le communisme, à un moment, en estimant que le communisme met derrière la question de la race, privilégiait la lutte des classes et ne traitait pas suffisamment la question coloniale. Toutes ces questions me semblent intéressantes pour problématiser en introduction le panafricanisme.

Question : Sur la question du rejet du communisme, cela permet de voir que le panafricanisme est une espèce de voie quasiment réservée à l’Afrique, selon sa propre spécificité, est-ce bien cela ?

ABY : Oui, quand on regarde l’histoire de l’Afrique, même des Africains de manière générale, on a très peu de rejet de ce qui vient de l’extérieur. C’est d’ailleurs une modalité de la pénétration coloniale, l’hospitalité. En revanche, la résistance se lève quand ce qui vient de l’extérieur manifeste une dimension hégémonique, une volonté de dominer. Avant les conquêtes coloniales des années 1890, il y avait déjà des Européens en Afrique, et cela ne posait pas fondamentalement de problème. Le problème est survenu lorsque les Européens ont voulu prendre le contrôle des affaires publiques africaines.

C’est un peu ce qui se pose avec le communisme. Il y a une proximité, notamment parce qu’une partie de la lutte anticoloniale va reposer sur la volonté de conquête de l’égalité (égalité des droits, salariale, etc.). Le syndicalisme, l’action syndicale, va être un moyen détourné de mener l’action politique, notamment avant 1945. Et en cela, les figures comme Sékou Touré ou Ruben Um Nyobe, étaient souvent des syndicalistes. La question syndicale va être un élément moteur des nationalistes africains d’après-guerre. C’est aussi l’un des premiers échecs du projet, ou enfin, une des premières difficultés du projet panafricain. À la fin des années 1940, un enjeu important était de libérer les travailleurs africains des centrales syndicales occidentales et soviétiques avec le projet de créer avec un syndicat panafricain indépendant de Moscou, de Washington ou de Paris. Cela n’a pas été possible et la question du travail, notamment du contrôle de la main-d’œuvre, reste un enjeu structurant de l’exploitation de l’Afrique.

Donc, le panafricanisme ne s’oppose pas frontalement au communisme mais plusieurs pays africains ont pu basculer dans l’orbite communiste sans rompre avec les institutions financières internationales ou le système de la Françafrique.

Un livre comme celui de Padmore pose effectivement la question dans son titre : « panafricanisme ou communisme, la prochaine lutte pour l’Afrique ? » Mais ça, c’est lié au parcours particulier de George Padmore, qui était un militant originaire de Trinidad et Tobago, venu aux États-Unis. Il a été membre du Parti communiste, puis a dû quitter les États-Unis pour s’installer en Europe et se rapprocher de Moscou. Il a dirigé le bureau nègre des travailleurs de l’internationale communiste avant de rompre avec l’URSS en déplorant les approches staliniennes des années 1930. Il est devenu, je pense, la figure la plus surveillée du monde noir de l’époque.

Quand Padmore écrit cet ouvrage, il est dans un rejet du communisme, à tel point qu’il estimait que l’Afrique devait construire son unité par l’anticommunisme avant de construire sa propre opposition à l’impérialisme occidental. Une difficulté du panafricanisme est que beaucoup de personnes qui ont contribué à son histoire en ont donné une lecture qui renvoie à leur propre trajectoire. Par exemple, Du Bois, qui est un noir américain, avec un profil plutôt intégrationniste libéral et socialiste dans les années 1910, se tourne vers le marxisme à partir des années 1930. À la fin, il est devenu communiste et candidat pour le Parti communiste aux États-Unis. Il a été victime du maccarthysme.

C’est pareil pour Marcus Garvey, qui est souvent présenté comme l’un des pionniers [de la critique] d’un capitalisme noir. Marcus Garvey était fondamentalement contre les noirs capitalistes. Il disait très clairement que les capitalistes étaient le groupe social le plus dangereux au sein de la communauté afro-américaine qui puisse exister, parce que le capitalisme ne connait pas de couleur. À partir du moment où on limite le panafricanisme à une histoire de couleur de peau et d’adhérence raciale, en fait, on ouvre les bras à un capitalisme qui épouse toutes les couleurs.

Il y a donc beaucoup de nuances, il y a parfois beaucoup de contradictions, parce qu’une lecture du panafricanisme correspond à des moments ou des étapes de ces personnages. D’autres figures, comme Cabral, pouvaient suivre une ligne marxiste-léniniste sur le plan théorique tout en ayant leur propre analyse critique. Nyerere, lui, est vraiment sur une ligne socialiste, mais il estimait que le modèle de développement le plus adapté à l’époque était l’exemple chinois. Rétrospectivement, peut-être que le modèle japonais aurait été plus intéressant à étudier: comment on garde les traditions, tout en développant une forme de modernité qui est propre à cette société ?

Question : Peu importe la mobilisation, on entend souvent la critique d’une certaine déconnexion entre les gens qui seraient mobilisés et une certaine « base », ou les personnes premières concernées. On a entendu cela, par exemple, à la conférence du Bandung du Nord à Montréal, mais également dans l’actualité politique devant les mobilisations pour rejeter le franc CFA au Sénégal. Dans le cadre d’un panel sur la fin de la Françafrique auquel vous avez participé, c’est d’ailleurs un aspect que Ahmad Nougbo a reproché aux mobilisations sur la décolonisation ; celui d’être déconnectées des habitant·es des pays colonisés, particulièrement de celles et ceux des milieux ruraux. Durant le dernier Bandung, vous avez dit que le panafricanisme nait dans le « ventre de la bête » ou « dans le souterrain du Nord global ». Que pouvez-vous nous dire sur la naissance des idées puis des mobilisations du panafricanisme ? De la diaspora ? Des universités ? Comment les idées circulent-elles au sein de la jeunesse africaine aujourd’hui ?

ABY : Le panafricanisme, c’est une histoire des idées, donc c’est de la production intellectuelle pour l’action. C’est important de le dire de cette manière-là. L’idée circule par des hommes et des femmes qui se déplacent. Ensuite, il y a eu toute la presse panafricaine qui fait circuler les idées pour créer du débat et de l’opinion, et qui a été confrontée à la censure. Le panafricanisme ne peut circuler que dans des espaces qui permettent le débat d’idées, la liberté d’expression, l’ouverture et la liberté académique, notamment, ce sont des choses fondamentales.

Aujourd’hui, sur les 15 à 20 dernières années, les réseaux sociaux ont permis une diffusion des idées panafricaines tout en créant aussi une bulle. Quand on est plongé dans le militantisme panafricain, on peut croire que tout le monde parle de panafricanisme, mais beaucoup de gens en Afrique ne connaissent pas et ne suivent pas ce qui peut leur apparaître loin de leurs priorités. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est le panafricanisme et c’est normal car personne n’a appris ou n’en a entendu parler à l’école. On en revient toujours à cette question de l’éducation : si on veut que cela circule, il faut que ce soit enseigné. Donc c’est la question de la révolution des programmes scolaires, des curriculums. Je pense que l’idée ne peut être révolutionnaire que quand elle est enseignable.

On a donc un mouvement, le panafricanisme, qui est pluriforme, multiforme, et qui n’a pas été systématisé de la même manière que, par exemple, le marxisme, avec Le Capital, ou l’islam avec le Coran, des œuvres de références avec des lois religieuses ou historiques. D’une part, le panafricanisme a été constamment combattu intellectuellement, et la plupart des figures qui l’ont théorisé ont été assassinées avant d’avoir atteint leur propre maturité politique, intellectuelle et scientifique. Ce qui fait qu’on a des fragments et l’enjeu est d’arriver à en sortir une doctrine, c’est-à-dire quelque chose qui puisse être systématiquement enseigné, aussi bien dans les plus petites classes pour les enfants qu’au niveau des grandes écoles de géopolitique et de géostratégie.

C’est un peu cela, l’enjeu : comment on cristallise tout ce qui est éclaté pour en permettre la diffusion et la transmission ? Quelle place donne-t-on également aux artistes, puisque le panafricanisme est chanté ici ou là. On parle de Bob Marley, de Fela Kuti, de Miriam Makeba. L’Afrique libérée ou unifiée est présente dans des productions culturelles, artistiques et littéraires, qui montre que l’idée panafricaine séduit, qu’elle fait l’unanimité. Pour aller plus loin que l’idée, il faut briser, casser les organigrammes d’aujourd’hui, car ils ne sont pas du tout adaptés aux aspirations et aux défis de la jeunesse.

Je mets l’accent sur l’éducation, parce qu’on a un continent qui est ultra jeune. Il y a un agenda, l’Agenda 2063, où l’on prépare l’Afrique en 2063. C’est maintenant qu’il faut s’y mettre, parce que les enfants qui naissent aujourd’hui auront 40 ans en 2063. Si on ne s’y met pas maintenant, à quel moment s’y met-on ? Il faut y penser car l’Afrique est sur des temporalités différentes, en termes d’âges et de préoccupations. Les préoccupations d’un Africain moyen ne sont pas du tout celles d’un Européen ou d’un Américain moyen. Et ça, les Européens et les Américains ont du mal à le comprendre.

Question : Pour faire suite à cette critique de la déconnexion, entre les idées panafricaines et une certaine base, cette déconnexion semble aussi particulière, considérant qu’il y a plusieurs intellectuel·les et militant·es africain·es qui vont être capté·es par les institutions des pays coloniaux, en raison de l’organisation et de la division internationale de l’économie du savoir. C’est une des critiques qui est présente chez les intellectuel·les du Sud sur leur propre parcours, si l’on pense, par exemple, aux Subaltern Studies avec Gayatri Chakravorty Spivak[2], qui est elle-même inspirée des théories françaises. La critique qu’Olúfẹ́mi O. Táíwò, porte justement sur la prise de contrôle des identités par les institutions[3], ce qui peut encourager aussi les intellectuel·les africain·es à quitter leur pays pour poursuivre leur carrière. Dans ce contexte, où circulent les idées panafricaines aujourd’hui ? Et comment faire pour qu’elles ne soient pas récupérées par les institutions du Nord, afin de ne pas reproduire une forme de néocolonialisme qui serait dirigée par une diaspora africaine — ou ce que tu pourrais finalement appeler un « panafricanisme de droite » ?

ABY : À l’échelle continentale, il y a des structures qui ne sont pas forcément panafricaines dans le sens militant, mais qui ont néanmoins une dimension continentale, on peut dire « panafricaine », en recherche. Je pense au Codesria à Dakar, aux associations d’historiens, de sociologues, ou de politologues africains, qui se réunissent, avec une dynamique plus forte dans la partie anglophone. Les universités des pays anglophones sont généralement mieux connectées au débat global que les universités francophones notamment sur les départements producteurs de théorie critique ou d’innovation technologique. La littérature qui est inégale en langue française et anglaise est aussi une vraie problématique, car la traduction des idées fait partie de leur circulation naturelle.

J’ai eu l’occasion de visiter quelques universités, Gamal Abdel Nasser à Conakry et Marien Ngouabi à Brazzaville, par exemple. La condition étudiante universitaire, en Afrique francophone notamment, est difficile. Pour les enseignants également, elle n’est pas évidente. La production scientifique africaine est extravertie. La fuite des cerveaux se pose en direction de la France qui capte des étudiants de manière assez traditionnelle, avec des modalités de parrainage et de contrôle intellectuel et scientifique, qui s’inscrivent parfois dans la Françafrique universitaire. Il reste encore des domaines où quelques universitaires français se veulent incontournables dans la validation de la recherche africaine. Quant aux États-Unis, j’ai personnellement choisi, après être passé par l’Université de Montréal, de ne plus m’y rendre pendant dix ans parce que, justement, je voulais montrer qu’on peut développer des recherches et une pensée critique sur le panafricanisme sans forcément passer par les États-Unis. C’est un peu un sacrifice intellectuel, sachant que les « meilleurs » vont aux États-Unis. En 2022, finalement, j’ai accepté d’y revenir pour l’African Studies Association à Philadelphie, et j’ai vu pas mal de collègues d’Afrique francophone qui sont tous là-bas et qui se demandent ce que j’attends pour les rejoindre. Les États-Unis ont, contrairement à la France, une facilité à recruter de grands professeurs africains qui se retrouvent directeurs de départements ou de programmes ou de chaires, chose impensable ou tout au moins rarissime, en France. Après, il y a les émergents comme la Turquie qui, du fait des politiques de visa Schengen qui voient l’Europe fermer aux étudiants africains, est une solution car ce pays possède des universités de très bon niveau, notamment dans les domaines scientifiques. Là aussi, une armature est mise en place pour que les étudiants africains aient un cours sur la pensée d’Atatürk pour bien comprendre la Turquie. Certains, en fin d’études, peuvent aussi trouver une possibilité de rentrer en Afrique en accompagnant une entreprise turque s’implantant dans leur pays d’origine. On peut également citer les universités des pays du Golfe qui captent une partie de l’intelligentsia africaine. Dans un autre sens, des universités américaines, et un peu européennes, ouvrent des campus en Afrique, principalement en Afrique anglophone, et dans quelques pays francophones comme le Maroc ou la Côte d’Ivoire.

Donc, le fait que les universités africaines ne soient plus le lieu unique de production des savoirs permet à un courant décolonial de s’appuyer sur des intellectuels traditionnels, c’est-à-dire des personnes beaucoup moins formatées sur le plan académique, mais plus à l’écoute de leur environnement. Ils vont penser la philosophie, les sciences et les mathématiques à partir des langues locales, à partir des sagesses, des formes de divination ou des cultes africains. C’est là que la question décoloniale, selon moi, en Afrique, est traitée différemment qu’en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Europe.

Aujourd’hui, il faut aussi compter avec un anti-intellectualisme qui fait que les jeunes, de manière générale, se détournent de la pensée critique et complexe. Avec Internet, ils ont l’impression qu’ils peuvent trouver par eux-mêmes les réponses à tout et n’importe quoi. L’histoire montre aussi que des intellectuels ont collaboré avec le colonialisme, et d’autres ont, au contraire, été dissidents. En cela, il y a quand même une bataille entre intellectuels africains, ou producteurs de savoir africains, qui doit être posée à tous les niveaux. Par exemple, des économistes africains défendent clairement le franc CFA et d’autres s’y opposent, tous avec leurs arguments respectifs. Un véritable consensus des économistes africains serait une bonne chose pour avancer.

Ces débats thématiques doivent aussi s’inscrire dans des propositions politiques. Cela rejoint la question de la politisation. Comment politiser la jeunesse aujourd’hui dans des pays où les partis politiques ne proposent ni projets ni vision idéologique claire? Comment politiser autrement que par la question de l’accès au pouvoir et aux ressources permettant accessoirement de construire sa fortune ou favoriser sa famille, son clan, son ethnie, etc. ? Tant que la politique ne répond pas aux aspirations de la jeunesse, c’est compliqué. C’est pour cela que le cas du Sénégal est extrêmement intéressant, car c’est la première fois que des gens construisent un parti politique, une organisation politique quasi autofinancée, notamment par la diaspora, et qui a une ligne idéologique. L’enjeu est donc de savoir comment on construit un projet politique, comment on réunit autour de ce projet politique, et comment on forme politiquement les jeunesses africaines aujourd’hui ? Je pense que le rôle des intellectuels à ce niveau est de clarifier les idées : clarifier le panafricanisme, le capitalisme et le libéralisme. Il faut arriver à ce que la vendeuse de beignets comprenne en quoi ses questionnements trouvent une réponse dans le panafricanisme.

Pour moi, c’est l’enjeu de la politisation de pouvoir poser ces questions lors des échéances où l’on décide du destin d’un pays. Si elles ne sont pas posées, on ne peut pas débattre. Mais quand elles le sont, cela permet de faire ce travail d’éducation auprès des populations dans les langues nationales, pour montrer en quoi le destin d’un pêcheur sénégalais est lié à la capacité de l’Afrique de s’unir pour mieux défendre ses droits de pêche, etc. C’est cette étape qualitative qui, aujourd’hui, reste à mener.

Question : Dans cette perspective, on aimerait t’amener à te positionner toi-même, parce que tu te définis comme un chercheur, un historien, un écrivain, mais aussi un militant engagé sur la question panafricaine, sans nier le sérieux et la rigueur de ta démarche intellectuelle. Tu circules dans des univers de recherche autant en Afrique qu’en Occident. En ce sens, tu dis t’inspirer de Paolo Freire et de la pédagogie conscientisante. Tu refuses aussi la neutralité axiologique du chercheur et tu inscris le travail d’historien comme celui de « montrer que les victoires sont possibles ». Peux-tu nous parler de cette dualité et de ta définition du rôle de l’intellectuel panafricain au sein des luttes sociales ?

ABY : J’utilise plutôt l’expression d’« intellectuel organique », c’est-à-dire quelqu’un qui comprend les luttes et qui en est issu. Après, c’est aussi lié à mon propre parcours parce que je n’ai pas une trajectoire rectiligne : j’ai commencé à travailler à côté de mes études à 18 ans. À un moment, j’ai arrêté mes études pendant quelques années, mais je gagnais de l’argent, ce qui m’a permis de m’acheter tous les livres dont j’avais envie et de me construire une culture générale assez solide, avant de revenir plus précisément dans les études pour l’obtention d’un diplôme.

Après, je suis passé par l’École des hautes études en sciences sociales, qui est une école avec une tradition assez progressiste, ouverte, originale et atypique, qui est plus adaptée aux étudiants qui veulent développer leur recherche dans le cadre d’une autonomie intellectuelle et scientifique. J’ai trouvé une grande liberté dans les séminaires d’enseignement et de recherche à l’EHESS donc, l’une des questions, c’est : est-ce que l’université, encore aujourd’hui, est adaptée ? Est-ce qu’elle répond aux enjeux réels de la société ? Quelle est l’autocritique que l’université ou l’universitaire doit avoir par rapport à elle-même ? Et en quoi l’université est-elle un lieu de lutte ? Du point de vue de la tradition classique des sciences humaines et sociales, nous étions avec des références comme Pierre Bourdieu, enfin, des gens qui étaient engagés, qui participaient aux luttes sociales et qui étaient confrontés au fait de connaître à l’avance ce qui pouvait conduire les luttes à l’échec. Quand on a travaillé l’histoire des luttes et des mouvements sociaux, on sait parfois mieux que ceux qui mènent les luttes là où elles peuvent échouer. En même temps, il y a un enthousiasme à ne pas briser. Donc, on est toujours sur une position un peu d’équilibrisme : comment améliorer qualitativement les luttes sans briser l’enthousiasme des gens qui, justement, n’ont pas ce carcan universitaire et pensent qu’il peut y avoir la révolution du jour au lendemain ?

C’est une leçon de mon propre parcours de recherche. J’ai fait ma thèse sur Walter Rodney, qui s’inscrit vraiment dans cette rupture avec l’intellectualisme bourgeois, et qui est plus en phase avec la définition d’un historien prolétaire. Quand je suis venu pour mon postdoctorat à Montréal, c’était l’année du printemps érable. Très rapidement, j’ai vu les milieux militants ici, comment ils étaient structurés. Je commençais aussi à faire de la radio, ce qui m’a permis aussi de synthétiser les choses et de travailler la prise de parole autrement. C’est vraiment lors de mon séjour à Montréal qu’il y a eu le déclic militant. C’est-à-dire que c’est le moment où j’aurais aussi bien pu partir en poste à la City University à New York — j’étais sur la shortlist — que faire autre chose. Si j’étais parti à la City University of New York, j’aurais juste produit, produit, produit. Ça aurait aussi servi des mouvements, mais différemment. Mais ça n’a pas été le cas. Vers la fin de mon année à Montréal, il y a eu un colloque à Paris où j’ai assisté et on m’a mis en contact avec un groupe de militants qui développait les mêmes idées que moi. Je suis revenu quelques mois plus tard à Paris, et après avoir rencontré les représentants de la Ligue panafricaine UMOJA, j’y ai adhéré comme militant de base. On venait, on rangeait les chaises, on portait les cartons, etc. Puis, je suis devenu membre du bureau politique, puis secrétaire général deux ans plus tard, et maintenant je suis président depuis trois ans. C’est compliqué parce que la France, au contraire des États-Unis, regarde très mal les intellectuels qui ont un engagement militant. Ce n’est pas du tout valorisé. J’en ai discuté avec d’autres universitaires, comme Maboula Soumahoro, par exemple, qui raconte que chaque fois qu’elle est candidate pour un poste à l’université française, on lui pose des questions sur son engagement d’abord. Il y a aussi beaucoup d’étudiants qui me sollicitent pour les accompagner dans leurs travaux, pour relire leurs travaux, pour des conseils bibliographiques, etc. Il y a parfois des cours sur le panafricanisme qui s’ouvrent et qui sont donnés à des personnes qui n’ont pas encore écrit dessus mais c’est le marché universitaire.

L’idée de l’intellectuel organique, c’est qu’il produit pour tout public. Ce qu’on produit à l’université, c’est bien, pour ceux qui passent à l’université et qui ont cette chance-là. L’engagement militant à côté, permet de toujours mettre en question la qualité militante et la rigueur scientifique de notre travail. Ça permet aussi aux gens qui sont à l’extérieur de l’université de trouver des points de tempérance. Par exemple, je n’ai pas une lecture fanatique de l’AES [Alliance des États du Sahel], contrairement à d’autres militants panafricains, parce que ma formation scientifique m’amène à toujours questionner. Après, je peux intervenir dans des espaces militants qui se sentiront sécurisés par l’idée d’inviter un profil supposé avoir une rigueur scientifique. Donc, du coup, les milieux militants peuvent tirer bénéfice des intellectuels et profit des docteurs, professeurs ou chercheurs qui viennent discuter avec eux, débattre de leurs idées. Ils peuvent y voir une marque de considération, d’autant plus qu’une grande partie des intellectuels notamment africains font parfois preuve de condescendance vis-à-vis des milieux militants.

En même temps, il y a toute une discussion à avoir sur le lien entre l’intellectuel et le pouvoir. Je pense par exemple à Achille Mbembe. C’est l’intellectuel africain francophone le plus connu : personne ne peut faire des African Studies sans avoir lu Achille Mbembe. Pour beaucoup de gens, c’est vraiment un intellectuel solide, mais le fait que celui-ci a travaillé politiquement avec Macron, cela traduit la difficulté du lien entre l’intellectuel et le pouvoir. Est-ce qu’en tant qu’universitaire, on doit être soumis aux autorités ou travailler avec elles ? Quelle est l’objectivité réelle du chercheur, de l’universitaire, du scientifique ? Qu’est-ce qui relève de l’engagement, de la compromission, ou de la corruption ? Ce sont de vraies questions qui se posent. Quand Emmanuel Macron est parti au Cameroun en 2022 pour annoncer l’ouverture d’une commission sur l’histoire du pays, l’Élysée voulait que je vienne avec lui, mais j’ai refusé. Cette capacité du pouvoir à s’entourer des intellectuels pose un problème. C’est quelque chose qui n’est pas nouveau et, en même temps, les intellectuels sont aussi fascinés par le pouvoir. Après, cela produit des idéologues. En fait, ce sont des logiques de captation de l’image ou du titre, qui sont à la fois exercées par les pouvoirs et en même temps présents dans les milieux militants, où avoir des personnalités peut aussi avoir un sens selon le contexte. Donc, en tant qu’intellectuel organique, on essaie de naviguer entre tout ça sans jamais être pris à revers. Ce n’est pas du tout évident et, dans le contexte africain, ce l’est encore moins parce que nos présidents, à quelques rares exceptions, ont aussi un rapport aux intellectuels qui n’est pas très positif.

Donc, comment produit-on de la pensée critique par rapport à des régimes ou des pouvoirs qui sont autoritaires, même quand ils nous donnent la parole ? Et par rapport à des mouvements populaires, sociaux, citoyens, des mouvements de masse qui peuvent nous écraser quand, en tant qu’intellectuels, nous ne participons pas à la démagogie ou au populisme. C’est sans doute pourquoi beaucoup d’universitaires et d’intellectuels restent dans le milieu protégé de l’université, qui préserve de bien des problèmes. Après, il y a des questions plus transversales qui vont toucher parfois aux domaines d’études. Par exemple, il est évident que si vous êtes en Islamic Studies, la question de la Palestine se pose, etc. Donc comment, dans votre enseignement, vous répercuter ces questions-là ? Ça, ce sont encore d’autres enjeux. Je pense à l’intervention d’Amine Brahimi au Bandung du Nord. C’était intéressant, parce qu’il a vraiment fait une cartographie des intellectuels musulmans. Je me suis dit qu’il y a un peu le même questionnement avec les intellectuels africains : comment vend-on notre profil sur un marché politique ?

Une autre voie intéressante est celle des artistes. Je travaille autant que possible avec des artistes parce qu’ils peuvent s’émanciper, là où je serais davantage contraint par la rigueur scientifique, par la preuve sourcée et la vérité. Les cinéastes, les romanciers, les musiciens et les artistes peuvent se permettre des écarts avec la rigueur scientifique ou la vérité historique, ce qui pose d’autres problèmes qui font que le grand public, ayant accès à certains faits historiques par ce savoir-là, va considérer que c’est la réalité. Je pense à des films comme Woman King, qui racontent un peu l’histoire du Dahomey au 19e siècle où il y a plein de raccourcis historiques qui ne tiennent pas, mais les gens qui ont vu ce film pensent y trouver une vérité historique. Je pense également aux auteurs qui vont passer par la littérature pour faire du roman historique, entraînant une confusion entre le travail d’historien et la création littéraire. Du coup, il y a un litige ou une complémentarité entre historiens et romanciers écrivains, dès lors qu’on est dans un système qui va largement récompenser des écrivains africains dont les récits peuvent cautionner des formes de lecture révisionniste ou conservatrices de l’histoire, mais aussi parfois très progressiste voire utopique. Il y a aussi cette question de la discipline que l’on choisit et de l’exposition qu’elle nous donne.

Question : Dernièrement, la réédition de l’ouvrage de l’anthropologue féministe sénégalaise Awa Thiam publié dans les années 1970, La parole aux négresses, a permis de faire connaitre les bases d’un féminisme africain et d’une intersectionnalité entre les mouvements africains et européens[4]. La voix d’Awa Thiam a été censurée : elle n’a été ni acceptée par ses pairs en Afrique, ni par les Occidentales. La préface de la journaliste féministe française Benoîte Groult dans la première édition du livre en dit long sur le regard que le féminisme blanc a souvent eu sur les autres formes d’approches et les critiques des femmes racisées. Pourtant, la force de Thiam est celle de critiquer autant le colonialisme que les coutumes africaines qui ont maintenu et maintiennent encore les femmes noires dans une position de domination. Au moment de la parution de son livre dans les années 1970, elle posait déjà l’enjeu de l’invisibilité des femmes dans la lutte panafricaine ou décoloniale, même si les hommes en parlaient parfois. Le libéralisme ambiant aujourd’hui a certes permis une certaine émancipation dans les villes africaines, mais en contexte rural, les femmes font encore face à l’excision, au mariage forcé, etc. Au-delà de ces avancées libérales sur la question des femmes, quelle est la place des femmes dans le panafricanisme contemporain ?

ABY : Les femmes ont joué un rôle dans toutes les étapes de l’histoire de l’Afrique, et c’est important de le souligner. L’un des éléments qui est crucial, c’est qu’on a des sociétés africaines, déjà assez diverses, mais dans lesquelles la conception ou la définition du genre est différente, au même titre que la division du travail, ce qui entraîne des dynamiques de résistance différentes également.

Par exemple, les femmes ont été différemment touchées par le fait colonial parce que, dans certains cas, c’était elles qui tenaient l’économie de ces sociétés. On a des cas où les administrations coloniales taxaient deux fois plus les femmes que les hommes, parce que l’économie reposait sur leur épargne et leur travail. Il faut aussi voir si les discriminations de genre relèvent d’oppression économique, religieuse ou politique. Avant la colonisation, des femmes avaient accès au pouvoir politique, et lorsque les indépendances arrivent, les femmes sont effacées de l’histoire du pouvoir en Afrique. Une forme d’hypocrisie sera de militer pour revenir à une Afrique d’avant la colonisation tout en refusant laisser les femmes prendre leur place et exercer leur pouvoir. C’est souvent un des critères qui permet de savoir si les gens sont progressistes ou conservateurs. Toute une foule, notamment dans la jeunesse, se revendique aujourd’hui de Sankara, mais quand on leur demande de se positionner pour l’émancipation des femmes comme Sankara le faisait, ils sont pris d’une amnésie certaine.

Sur le panafricanisme de manière plus spécifique, les femmes ont été des forces de résistance intégrale, aussi bien dans les Amériques que sur le continent africain, que ce soit dans les figures de lutte, dans les réseaux, notamment d’éducatrices, de militantes, d’infirmières, et de mise en logistique, notamment, des congrès panafricains ou de l’organisation de Marcus Garvey. Ce sont également elles qui ont souvent produit des ruptures ou des dissidences. Si on prend l’UNIA de Garvey, il y a un avant et un après, après le départ de sa première épouse Amy Ashwood. C’est aussi par le travail de sa seconde épouse, Amy Jacques, que nous connaissons le mieux et de plus près les écrits de Garvey. Un certain nombre de travaux, y compris de militants panafricains, ont été en réalité écrits, notamment sous la dictée, par des femmes qui y ont mis également leur forme. Cette invisibilisation-là est éditoriale et littéraire. Philosophy and opinions de Marcus Garvey, c’est Amy Jacques Garvey qui l’a édité. Elle a pu décider de ce que l’on doit retenir de Marcus Garvey. Je prends un autre exemple : le quatrième congrès panafricain à New York, en 1927, est organisé par un comité d’organisation de dix personnes, et les dix personnes sont toutes des femmes. Personne ne le sait, parce que le document qui présente le comité d’organisation de congrès ne donne que les initiales de leur prénom et leur nom de famille. Comme notre lecture de l’histoire est encore très phallocentrée, dès qu’on voit une initiale ou un nom, on ne pense même pas que ça puisse être des femmes derrière qui soient à l’organisation de ces rencontres historiques.

Dans les années 1910, 1920, 1930, 1940, il y a eu des résistances menées par les femmes contre l’impôt, contre la présence coloniale, des marches des femmes en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, vraiment sur l’intégralité du continent africain, qui montrent qu’elles ont été au premier plan des luttes. Pour revenir sur la période contemporaine, plusieurs choses se croisent. Déjà, les conditions des femmes et des femmes noires, en particulier, ne sont pas les mêmes à l’intérieur d’un même pays. Il y a toujours la question des classes sociales. Une Africaine éduquée dans une capitale ne vit pas les mêmes réalités qu’une Africaine établie dans un village. La question de l’éducation est aussi le nœud de départ. Par exemple, si on fait comprendre à une jeune fille que son seul horizon est le village et qu’on la prédestine au mariage, on limite dès le départ sa capacité d’initiative et on bride tout ce qu’elle peut apporter au-delà de cet espace privé et social.

Si on a une approche plus libérale, plus progressiste de la question d’éducation, certaines problématiques disparaissent d’elles-mêmes sans pour autant résoudre tous les problèmes. En effet, dans les années 1980-1990, les politiques d’ajustement structurel ont principalement touché les secteurs de la santé, de la culture, du social et de l’éducation, c’est-à-dire des secteurs qui bénéficiaient prioritairement aux femmes.

À cela s’ajoute un pouvoir dont la racine demeure viriliste, masculiniste, militariste et autoritaire, qui amène, y compris des femmes de pouvoir, à se mouler dans ces formes de gouvernance. Donc, les quelques femmes qui ont été à la direction de pays africains, comme Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, en se voyant attribuer l’expression de « dame de fer », ont pu valider des politiques qui, dans bien des cas, étaient des politiques néolibérales dont les femmes étaient les premières victimes. Les autres politiques libérales d’émancipation des femmes, notamment sur l’empowerment, reposent sur des concepts qui peuvent paraître émancipateurs, mais qui maintiennent des formes de dépendance, comme les financements par le biais de microcrédit.

L’invisibilisation des femmes dans l’historiographie du panafricanisme, plus généralement le déséquilibre de point de vue du genre dans l’histoire de l’Afrique, est en train d’être corrigé et rétabli ; cela fait partie des champs les plus promus, du point de vue des recherches et de l’historiographie. Il faut aussi rééquilibrer le point de vue des enjeux et des perspectives, ou des défis actuels. Les femmes doivent être présentes et dire ce qu’elles ont à dire. La difficulté qu’il y a, et j’en suis à la fois témoin, acteur, peut-être indirectement complice, c’est qu’on va plus souvent écouter des hommes qui parlent au nom des femmes que des femmes qui parlent en leur propre nom ou au nom d’autres femmes. Certaines femmes vont même plus facilement écouter un homme qui parle en leur nom que de prêter attention à une femme qui s’exprime pour elles.

La question des féminismes est aussi complexe. Logiquement les femmes ne sont pas plus d’accord entre elles que les hommes ne le sont entre eux, et il y a différentes conceptions du féminisme, et différentes conditions sociales qui font autant de perspectives. Il n’y a pas un féminisme et le féminisme africain n’est pas monolithique. Donc, il y a des débats internes. Il y a des femmes africaines qui combattent le féminisme africain et/ou l’afroféminisme en pensant que ces formes de féminisme sont des aliénations ou des émanations du féminisme occidental alors que celles qui défendent le féminisme africain ou l’afroféminisme sont en rupture avec le féminisme blanc occidental. La maîtrise des enjeux conceptuels n’est pas non plus la même. Les questions religieuses et coutumières peuvent aussi peser dans la balance, notamment lorsqu’il est question de définir le patriarcat. La question de l’émancipation des femmes est vraiment un enjeu révolutionnaire comme le disait Sankara. Le panafricanisme doit y travailler en proposant des débats, des rencontres et des perspectives. C’est aussi un débat interne au panafricanisme où des courants autoritaires, traditionalistes et conservateurs estiment que les femmes posent des enjeux ou des contradictions secondaires, ou servent d’alibi à des projets impérialistes.

Il faut trouver des points d’entrée. La réédition d’Awa Thiam est une bonne chose qui permet d’entendre des voix africaines, différentes de celles de de bell hooks, Audre Lorde ou Patricia Hill Collins. Il y a aussi des Africaines qui ont écrit, qui ont dit leur vérité. Puisque l’une des autres problématiques épistémologiques et politiques est de penser que ces questions viendraient du monde afro-américain, en sachant que d’autres perspectives féministes noires existent aussi dans la Caraïbe, mais aussi au Brésil.

Question : Tu as parlé de l’échec de la gauche française de ne pas avoir adressé la question raciale et coloniale. Il y a des clivages idéologiques importants et une certaine confusion. Pour reprendre l’exemple que tu as déjà donné, aux dernières élections en France, des juifs ont appelé à voter pour le Front national qui a pourtant un historique antisémite. On peut reconnaître ce phénomène ici également, par exemple, des personnes immigrantes qui vont prendre position en faveur de la laïcité ou encore qui vont refuser l’arrivée de nouvelles personnes migrantes. Comment expliquer ce clivage et quelle est la part de responsabilité des mouvements antiracistes, féministes, décoloniaux dans ce clivage ?

ABY : Je pense que c’est un peu tôt pour faire le procès des mouvements décoloniaux, parce que ce ne sont pas des mouvements de gouvernement, de pouvoir. Les mouvements antiracistes de gauche, c’est-à-dire ceux qui ont la capacité de mener des politiques, d’avoir des élus, se sont un peu trop reposé sur leurs acquis, en pensant que l’antiracisme était un acquis des sociétés occidentales et que les droits acquis ne seraient pas remis en cause.

Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est une destruction des droits, ou des possibilités de droits des étrangers, qui est parallèle à la destruction du droit du travail et des droits des travailleurs. On voit bien le lien entre la question de l’immigration et celle du travail. C’est lié au mécanisme de ce néolibéralisme du 21e siècle qui permet à des migrants de rentrer en Europe mais en rendant le plus difficile possible leur trajet. Leur état de précarité extrême les rend d’autant plus vulnérables aux mécanismes de charité, que l’on pourrait qualifier de philanthrocapitalistes, sans compter l’exploitation et l’ubérisation de la société. Cela concerne aussi les migrants pakistanais, afghans ou bangladais. Aujourd’hui, les mécanismes de solidarité des sociétés occidentales existent encore un peu, sur des espaces très localisés, mais de manière de plus en plus réduite. Maintenant, je pense que la droitisation de la vie politique européenne fait qu’il y a une récupération du discours de solidarité. Son effacement par un discours de responsabilité est la base du néolibéralisme : à savoir que ceux qui sont en difficulté le sont par leur propre faute. C’est sans doute plus avancé en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis où, si vous êtes pauvre, c’est de votre faute, et vous n’avez qu’à vous en prendre à vous-même. Ce discours est de plus en plus présent en Europe.

Le troisième élément, c’est que les forces de droite récupèrent cet électorat dit populaire parce qu’il y a une insatisfaction sur la résolution des problèmes économiques et sociaux par la gauche, qui très souvent en reste à des questions sociétales, qui sont des questions électoralistes et symboliques, mais qui ne vont pas changer fondamentalement la vie des gens. Les questions des minorités, des diversités, sont des questions importantes en termes de reconnaissance et de droits, mais la question des conditions de vie des personnes qui appartiennent à ces minorités ou diversités est finalement mise de côté.

Le quatrième élément, c’est aussi un durcissement géopolitique, qui amène, effectivement, une récupération de ces discours. L’Italie de Giorgia Meloni instrumentalise les discours sur les migrants et sur le pillage de l’Afrique avec une verve qui peut apparaître comme un discours de solidarité envers ceux qui sont opprimés, mais dans le seul but de justifier de nouvelles politiques de répression sur les migrants. Ce discours ambigu de dénoncer une réalité sans en analyser les causes amène des personnes à voter pour des forces politiques qui les combattent eux-mêmes. Appliqué en Afrique, ce serait l’équivalent d’une forme de vote tribaliste, où on voterait pour quelqu’un parce qu’il est de notre ethnie ou de notre région, alors même que la politique qu’il défend va à l’encontre des intérêts de notre groupe ethnique.

Question : En même temps, malgré la hausse de ces tensions raciales et des diverses formes de conservatisme moral, il y a un certain libéralisme ambiant qui s’est développé dans les dernières années, notamment au sein des jeunesses racisées et immigrantes. On peut observer cela au Québec, par exemple, où après la mort de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis et au cours des mois de mobilisations qui a eu lieu par la suite, il y a eu notamment la montée de cette idée du « buy black » qui a pris un nouvel essor[5]. Le mouvement de l’économie sociale — et certain·es vont dire « et solidaire » — s’est vraiment emparé de cette manne de nouveaux·nouvelles entrepreneur·es qui cherchent à associer raison sociale et recherche de profit. À l’été 2023, le livre québécois à succès Que notre joie demeure de Kevin Lambert met en scène cet archétype de l’homme noir propriétaire d’immeubles à Montréal et expose les contradictions de ce libéralisme. Aux États-Unis, le professeur de philosophie Olúfẹ́mi O. Táíwò, dans son livre Elite Capture, dénonce les leaders du Black Lives Matter, qui était en fait des mégas promoteurs immobiliers ou propriétaires d’une quantité considérable de logements[6]. Que penser de ces nouvelles formes « sociales » de l’économie, en particulier, de l’intérêt de la jeunesse racisée africaine pour ces formes d’économie et comment intervenir face aux contradictions qu’elles exposent ?

ABY : Ce n’est pas une question évidente. Effectivement, dans les jeunesses noires — en tout cas, je connais un peu plus, on va dire, la France, la Belgique, l’Europe — il y a une volonté d’ascension sociale qui est incontestable et qui est rarement accompagnée par un mécanisme classique : études supérieures, grandes écoles et emploi bien rémunéré. L’ascension est souvent prônée sous l’angle des logiques entrepreneuriales qui sont, aussi parallèlement, le résultat ou la conséquence d’un historique particulier.

On parle souvent de jeunes dits issus de l’immigration, dont les parents ou grands-parents venaient généralement d’Afrique. Dans la trajectoire migratoire des parents — parce qu’il faut toujours se poser la question des parents lorsqu’on parle des jeunes — le modèle de réussite pour son enfant est qu’il devienne avocat, médecin, ou tout autre profession libérale lui permettant d’exercer par la constitution de sa propre clientèle et non par le besoin de s’insérer sur le marché du travail. Une question intéressante est de voir comment les enfants sont conditionnés par le projet migratoire ou intégrationniste de leurs parents ou grands-parents. Comment chaque génération veut s’élever au-dessus de la précédente?

Il peut y avoir une surmédiatisation des jeunes qui, par l’appât du gain, tombent dans des formes de criminalités mais une grande partie de cette jeunesse afrodescendante voit son ambition s’orienter dans des logiques entrepreneuriales, des logiques de business, qui, pour moi, sont assez stériles par rapport aux enjeux auxquels on est confronté. Ce sont des logiques individuelles et non systémiques, souvent concurrentielles entre elles, et qui ne permettent pas de penser des solutions coopératives. Quand je parle d’une économie coopérative, je suis plutôt dans une dynamique « communautaire » vraiment plus centrée sur un groupe qui s’autodétermine sur le plan économique et social. Je pense au cas des migrants qui créent leur économie sur la base de tontines avec l’idée de fonds commun, d’une république sociale, mais circonscrite à un groupe spécifique. L’économie sociale me semble plus ouverte au capitalisme qui peut y investir dans le but de se donner une bonne conscience. Le capitalisme a cette capacité à financer ses propres contradictions.

L’une des difficultés actuelles, c’est d’avoir des leaders ou des figures issues des luttes mais capables d’apporter de la vision et de la hauteur. C’est cette question de comment les luttes peuvent partir du bas et produire leurs propres leaders, plutôt que d’avoir des figures installées, qui peuvent effectivement par leur capital social, économique ou culturel, récupérer des luttes d’en bas et les vider de leur sens.

Personnellement, je n’ai pas du tout adhéré à la dynamique Black Lives Matter, que je trouvais effectivement assez néolibérale, assez opportuniste et en même temps très américaine. Le prisme ontologique et décolonial me semblait peu développé dans le cadre d’une lutte qui s’inscrit dans une économie racialisée. Comment financer les causes antiracistes? Qu’est-ce qu’elles génèrent par la suite? Quels sont les fonds débloqués en urgence pour finalement noyer le cœur du sujet – le racisme – dans des programmes de diversité? Je comprends que ces approches attirent du monde, parce qu’elles sont faites pour cela, pour mobiliser et créer des rapports de force dans le monde tel qu’on le voit aujourd’hui qui repose beaucoup sur les réseaux sociaux, le lobbying, et l’atomisation des projets individuels. Mais je ne vois pas fondamentalement de solutions par ces moyens.

Question : On aimerait conclure avec la fin du panel sur le non-alignement dans les pays du Nord durant la Conférence de Bandung du Nord. Dans ce cadre, Houria Bouteldja a conclu en disant que les luttes du Sud profitent au Nord. Le Nord bénéficie certes des avancées sociales issues des luttes du Sud, tandis qu’on sait que les luttes sociales au Nord ont souvent été associées à des modes de reconfiguration du capitalisme et à l’accentuation ou l’accélération d’une division internationale du travail. On peut penser, par exemple, aux luttes des mouvements ouvriers pour améliorer les conditions de travail à l’usine, ou celles des femmes pour accéder à des salaires décents[7].

Au-delà de ces avancées sociales en termes matériels ou de profits sociaux qui peuvent circuler du Sud vers le Nord, on observe également, à l’occasion, certaines circulations des idées et des mouvements de solidarité du Sud vers le Nord. L’an dernier, une vague importante de campements et de mobilisations a eu lieu, incluant ici à Sherbrooke, pour protester contre le génocide en Palestine. D’autres mobilisations, plus locales, revendiquent la décolonisation des musées ou la restitution des objets d’art aux communautés autochtones ou africaines. En ce sens, est-ce que le Sud peut profiter des luttes au Nord ? Si oui, à quelles conditions ?

ABY : Oui, absolument. Quand je parlais de l’importance du syndicalisme dans les mouvements de résistance anticoloniale, je parlais notamment la question de l’égalité salariale. Par exemple, les grèves des dockers de Dakar dans les années 1940-1950, c’est parce qu’ils réclamaient d’être payés l’équivalent du salaire des dockers de France. C’est-à-dire qu’on fait la même charge de travail ; ce que l’on charge, bien, c’est ce que les autres vont décharger ! On veut être payé de la même manière, parce qu’on porte la même charge de travail. Donc, plus les travailleurs du Nord obtiennent des améliorations de leurs conditions de vie, plus leurs équivalents au Sud sont également censés en bénéficier. Il est évident que les consultants d’une ONG, qu’ils soient au Nord ou au Sud, ne sont pas payés de la même manière et, ça, c’est de la discrimination en tant que telle. Il n’y a pas de raison, dans une ONG, qu’on ne paye pas de la même manière le consultant qui est au Congo que celui qui est à New York, alors qu’ils font le même travail. Ce sont des variables d’ajustement du capitalisme à l’intérieur du système de jouer sur les différentiels dits de « niveau de vie » ou autre. En cela, les luttes du Nord devraient justifier des luttes du Sud sur les catégories socioprofessionnelles équivalentes. Ça se voit dans des domaines « nobles », on va dire, comme avec la liberté de presse, par exemple. Les journalistes au Nord comme au Sud doivent défendre leur profession.

Maintenant, dans les faits, les luttes menées au Nord sont souvent déconnectées de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les populations du Sud. Dans le cas des gilets jaunes en France, c’était sur la question du prix de l’essence, mais à aucun moment, par exemple, la question de Total, qui est la multinationale qui exploite l’essence pour la France en Afrique, ne s’est posée. On est juste resté à la question de baisser le prix du litre d’essence à la pompe, sans demander d’imposer à ces multinationales de redistribuer ou de payer le vrai prix de ce qu’elles payent. Donc, sur les questions énergétiques, de logistique, d’extractivisme, je pense qu’il y a sans doute des choses à développer, parce qu’elles se situent dans une chaîne d’exploitation dont les travailleurs du Nord bénéficient. Certains pensent que c’est par des logiques de taxes, de boycottage, de sanctions, etc.. Bon, je pense que c’est vraiment la question du capitalisme qui se pose de manière globale.

Maintenant, sur les luttes du Sud, je ne pense pas en l’état actuel qu’elles puissent fondamentalement bénéficier aux luttes du Nord, parce qu’elles sont assez localisées du fait du système qui contient les luttes du Sud au Sud. Il y a vraiment tout un endiguement qui empêche ces luttes-là de faire boule de neige. Quand même, je pense que les périodes actuelles sont intéressantes, parce qu’on voit des tentatives d’internationalisation possibles des luttes, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne prend pas encore. Ça va peut-être passer par la question de la guerre, vous parliez de la Palestine, je pourrais aussi parler de la guerre au Sahel. Je réside en France dans une ville qui est connue pour avoir le plus grand nombre de résidents maliens, mais je n’ai pas le sentiment qu’il y a vraiment un conflit entre la France et le Mali, du fait précisément du comportement des travailleurs maliens en France, alors qu’ils sont une variable d’ajustement. En effet, la guerre au Sahel est aussi une guerre contre les migrants, contre l’immigration. Du coup, il y a encore pas mal d’articulations à faire pour répondre positivement à cette idée qu’il y a des liens, des impacts, des correspondances dans les luttes du Nord et des luttes du Sud. Pour moi, il devrait y en avoir, et il y en aura. Mais le système tel qu’il existe fait que ça reste vraiment dans des formes de déconnexion.

Merci beaucoup Amzat de ta générosité et tes réponses super intéressantes. Nous avons vraiment hâte de relire tout cela.

NOTES

[1] Tenu le 30 septembre 2024, cet événement a été organisé en collaboration avec Patrick Dramé, professeur en histoire à l’Université de Sherbrooke. Nous le remercions ainsi que Victoria Vieira et Félix Dumas-Lavoie pour leur soutien logistique précieux.

[2] Spivak, G. C. (2009). Les subalternes peuvent-elles parler ? (J. Vidal, Trad.). Éditions Amsterdam.

[3] Taiwo, O. O. (2022). Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics. Haymarket Books.

[4] Thiam, A. (2024). La parole aux négresses. Éditions Divergences.

[5] Voir par exemple des initiatives comme : https://www.buyfromablackwoman.org/ ou l’application soutenir les entreprises appartenant à des personnes afrodescendantes à Montréal : https://www.uniteprosper.com/

[6] Taiwo, O. O. (2022). Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics. Haymarket Books.

[7] Federici, S. (2014). Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail. Revue Période. http://revueperiode.net/reproduction-et-lutte-feministe-dans-la-nouvelle-division-internationale-du-travail/